Christoph Sanders, Thalheim

Am Mittwoch eine perfekte Rückreise von Berlin: 10:40 Uhr Einstieg in den Flixbus Richtung Marseille; polnisches Chauffeur-Tandem, der eine spricht Deutsch und der andere kommt mit den kniffligen Dorf- und Landstraßen Mittelhessens zurecht. Ankunft in Gießen 18 Uhr – aufs Rad und im zweieinhalbstündigen Sprint nach hause. Vor der Abfahrt packe ich in der fast leeren Wohnung in der Blücherstraße die letzten Sachen zusammen. Hier habe ich die vergangenen Tage gewohnt – Stuhl, Bett, Küche, alle Zimmer sind weiß lackiert. Nach dem Müllherunterbringen mache ich noch eine Runde um den Block.

Es ist kurz vor acht. Aus jeder Himmelsrichtung kommen Eltern mit ihren Kindern. Es gibt zwei Schulen im Umkreis von fünfhundert Metern. Hinter dem Gedenkstein für Ali Aziz Efendi, dem ersten osmanischen Diplomaten Preußens, liegt die Aziz‑Nesin‑Schule. Die Kinder, die noch nicht allein Rad fahren können, werden von einem Elternteil begleitet. Dazwischen ein schwarzer Benz mit auswärtigem Kennzeichen und einem Vater am Steuer. Die Frauen sind durchweg geschminkt und modisch gekleidet. Nach ein paar Minuten ist mir klar, dass dies eine Schule aufgeklärter Osmanen ist. Die älteren Girlies im schwarzen Outfit, frisiert und handyschwingend – genau wie ihre Altersgenossinnen weiter hinten an der Gneisenaustraße. Nachdem ich aufgesattelt habe und dort etwas später am langen Schulgitter vorbeikomme, ist gerade Pause. Einige Kinder spielen an einen ausrangierten Straßenbahnwagon aus Stausberg Verstecken.

Als ich um die Ecke biege, werde ich vom Strom eiliger Radfahrer mitgerissen, die wort- und grußlos hintereinander herfahren und dabei versuchen, die beste Position an der nächsten Ampel zu erlangen – Young Urban Professionals, die sich auf dem Weg zur Erwerbsstelle abhetzen. Erst auf Höhe des Kreuzbergparks gleite ich an einem jungen Paar vorbei, das völlig entspannt in diesen milden Okotobermorgen radelt. Er trägt eine Jacke mit einem gestickten Indianerhäuptling, sie einen langen Rock, einen wärmenden Hut und einen Schal. Ich mache ein Kompliment – sie dankt und wünscht mir lachend eine gute Fahrt. Oben, Richtung Langenscheidbrücke, wird gerade die gigantische Fahrbahnmarkierung für die Fahrradstraße verlegt. Gut, dass die engen Yorckbrücken bald gemieden werden können. Ab Neue Hochstraße, Ecke Kleistpark ebbt der Radverkehr abrupt ab – bis in die ferne Kantstraße ist fast niemand mehr zu Rad.

Am Montagabend mit meiner Tochter in der Diefenbachstraße bei einem guten Türken zu Abend gegessen, ihr gelungene Debut in Spandau gefeiert. Sie kam per U7 direkt an den Südstern. Ich war vor ihr da und hatte Muße, den Feierabenverkehr zu beobachten. Mütter auf Lastenrädern, die Young Urban Professionals nun auf dem Rückweg. Mit den gleichen ernsten Gesichtern, wie man sie von Pendlern aus dem Nahverkehr kennt, wird jetzt der Ampelsprint bestritten. Ein endloses, unausgesprochenes Rennen von Männern und Frauen zwischen 20 und 50. Aus dem Fahrad, vor zehn Jahren noch ein Sinnbild für lässige, individuelle Mobilität, ist jetzt ein Arbeitswerkzeug mit vorteilhaften Betriebskosten geworden. Ich sehe viele alte umfunktionierte Renn- oder Sporträder. Auch die Diefenbachstraße sieht inzwischen anders aus, als man sie vielleicht aus den „Rico und Oskar“-Kinderbüchern kennt. Hier, wo einst arme Familien mit dementsprechenden Problemen wohnten, ist nun eine Meile für Touristen, die sich per App auf die Jagd nach dem hipsten Lokal machen. Die Preise wurden dem neuen Publikum angepasst.

Am Dienstag wird aus einem strichweisen Nieseln ein intensiver Dauerregen, vor dem ich mich in unter das Vordach einer „Gemüse Döner“-Bude an der Berliner Straße flüchte. Der „Big Döner“ ist wirklich big – und gefragt: eine große, nicht abreißende Nachfrage, die das Team routiniert abarbeitet. Ich bin nun zwar gesättigt, muss mich aber nur 300 Meter weiter schon wieder unterstellen. Diesmal ist es ein Curry-Döner-Stand. Aus der Bedienluke blickt missmutig ein junger Orientale – mein angelehntes Rad stört ihn. Ich stelle es nebenan an einen Hauspfeiler. Er guckt weiter zornig, lässt seinen Blick die Straße auf- und abwandern. Plötzlich drängt er an mir vorbei, läuft zum Edeka gegenüber. Kommt mit einem wimmernden älteren Mann in Adidas-Jacke zurück, hält ihn im Zwangsgriff, führt ihn ins Lokal. Ein Ostasiate hat inzwischen den Platz am Drehspieß eingenommen. Immer noch das Wimmern. Ich rufe, ob ich die Polizei holen soll. Man weist mich ab – „Dieb“ ist das Einzige, was der junge Orientale zur Situation sagt. Das Opfer muss ihn richtig verarscht haben – vermutlich ein Zechpreller. Vom Supermarkt kommen Alkoholiker mit Pfandflaschen herüber. Arme Schweine unter sich.

Im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung schaue ich mir die Ausstellung „Der Treck“ an. Am sehr kalten Morgen des 21. Januar 1945 setzt sich im niederschlesischen Dorf Lübchen aus Angst vor der nahenden Roten Armee ein Strom von Frauen, Kindern und alten Menschen gen Westen in Bewegung. Unter ihnen sind die Fotografen Hanns Tschira und Martha Maria Schmackeit, die diese Flucht dokumentieren. Der Frost, der Hunger, die Kinderwägen. Mit einem Jahr an Lungenentzündung gestorben. Was es dann für die Überlebenden heißt, irgendwo im eigenen Land als Unerwünschter anzukommen, auf einmal Fremder unter Deutschen zu sein, ein Fressfeind … Wir haben einen langen Weg hinter uns. Wie sagte Luhmann: „Worüber jammern die Leute heute eigentlich?“ Unter den Brücken am Stuttgarter Platz sterben bald wieder Obdachlose.

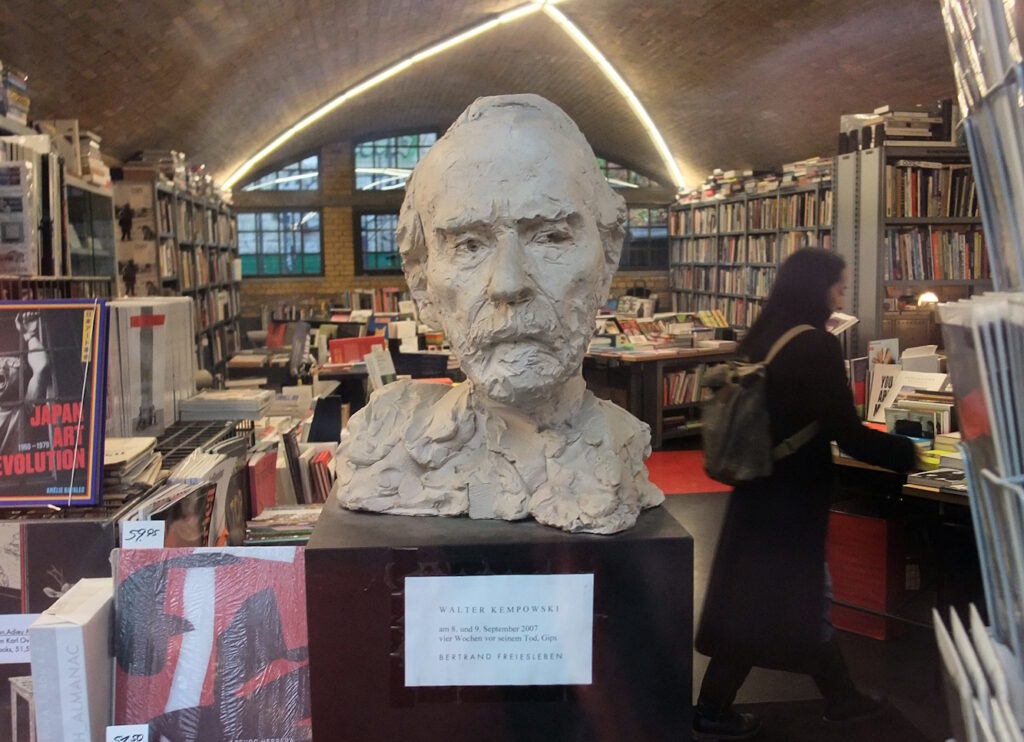

Zurück ins Quartier. Nach warmer Dusche lese ich Dörte Hansens Roman „Altes Land“, das ich aus dem Büchertrödel der Bibliothek in Moabit mitgenommen habe. Die genaue Beobachtung einer Familie, die sich mit Ach und Krach in das verholzte Milieu der altländischen Obstbauern integriert (eher: dort behauptet), nebst Randstudien der bourgeoisen Bohéme von Hamburg Ottenstedt. Ab und an Anklänge an kempowskische Wendungen („Das wird ja immer interessanter!“) Passenderweise entdecke ich später im Bücherbogen seine Büste.

Am Donnerstag habe ich viel von diesem langen Wochenende zu sortieren und zu sichten. Die Haydn-Quartette mit dem Petersen Quartett gefallen mir schon mal gut.