Walter Kintzel, Parchim

In der Not besinnt sich der Mensch auf die Natur (II)

Wie bereits in einem Beitrag ausgeführt (botaniktrommel.de/in-der-not-besinnt-sich-der-mensch-auf-die-natur/), entdeckt der Mensch in Notzeiten oft Naturerzeugnisse, die er vorher nicht beachtet oder gar geschmäht hat. So wurden während des Ersten Weltkriegs auch Lupinen (regional Wolfs-, Heide- oder Wilde Bohne) vermehrt zu Nahrungsmitteln (und vielem anderen mehr) verabeitet.

Was man aus diesem Hülsenfrüchtler herstellen kann, sah man im Oktober 1918 in Hamburg beim Lupinenfestessen der „Vereinigung für angewandte Botanik“, die auf ihrer Tagung auf einem Tuch aus Lupinenfasern eine Lupinensuppe, in Lupinenöl gebratene und mit Lupinenextrakt gewürzte Lupinen-Beefsteaks, Lupinenmargarine, Käse aus Lupineneiweiß sowie Lupinenschnaps und Lupinenkaffee auftischte. Beim Toilettengang konnten die Teilnehmer Lupinenseife und Handtücher aus Lupinenfasern benutzen. Für Korrespondenzen stand Briefpapier aus Lupinenstroh zur Verfügung, die Gummierung der Umschläge war mit einem Lupinenklebstoff versehen.

Der züchterische Weg der Lupine, der auf einer Neukombination von Genen beruhte, war lang und die Forschung eine Sisyphusarbeit, da viele Auslese- und Kreuzungsschritte notwendig waren. Ein Blick in die Geschichte: Die ersten ernstlichen Einbürgerungsversuche für Weiße Lupinen in Deutschland liegen in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts, als Friedrich II. von Preußen („Friedrich der Große“ alias „Der alte Fritz“) wiederholt aus Italien Lupinen in sein Reich einführen ließ. Im Preußischen Staatsarchiv liegen aus jener Zeit einige Aufzeichnungen über den Lupinenanbau vor:

„Die Lupins werden demnächst eingepflügt und die Lucerne darin gesät, damit künstliche Wiesen daraus werden.“

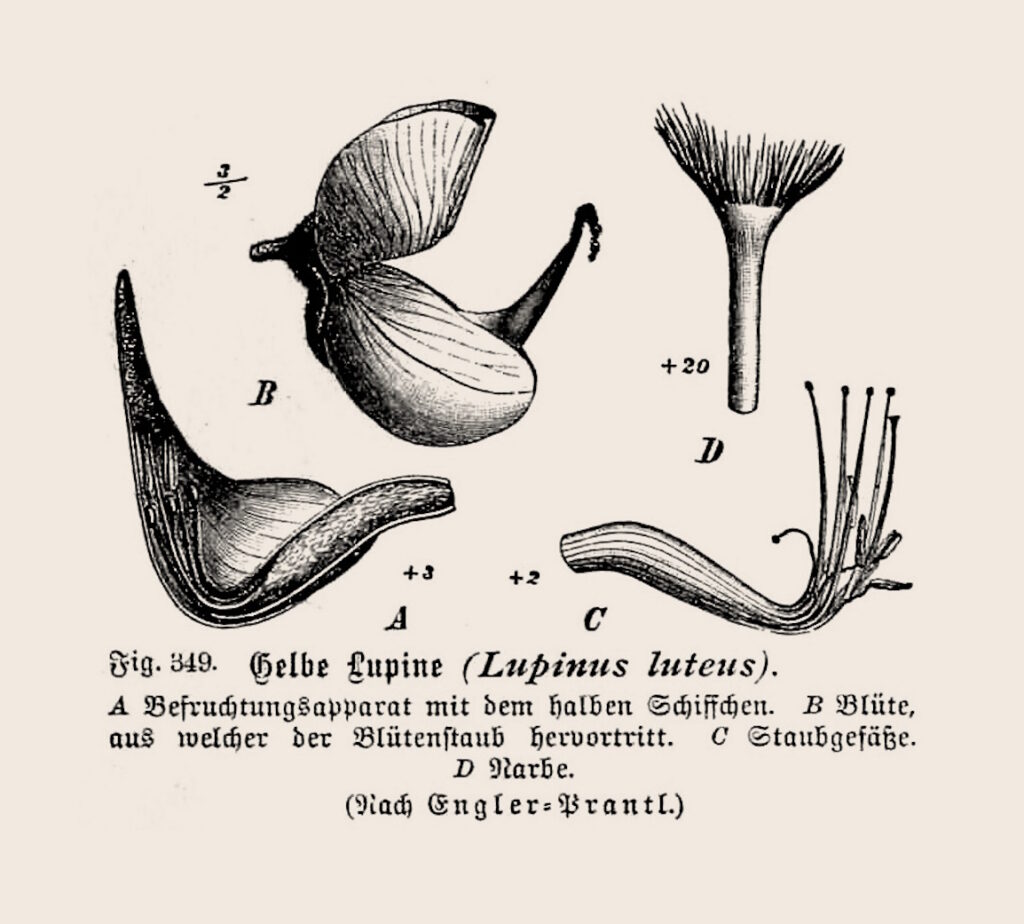

Aufgrund ihrer Fähigkeit, auch auf sandigen, nährstoffarmen Böden zu gedeihen, war die goldgelb blühende Lupine (Lupinus luteus) als Vorfrucht sehr gut geeignet. Sie lieferte im Vergleich zu anderen Futterpflanzen auf kargem Grund noch ansehnliche Erträge – nicht von ungefähr wurde sie im Volksmund „Gold des Sandes“ genannt.

Aus der Wildform der Gelben Lupine wurde die Süßlupine gezüchtet. Der Urtyp hatte einen hohen Bitterstoffgehalt, hartschalige Samen, die die Keimung behinderten, sowie platzende Hülsen, was die Samengewinnung zusätzlich erschwerte – diese Merkmale galt es auszumerzen. Ziel war, eine Pflanze zu züchten, die als Viehfutter geeignet war – sie musste bitterstoffarm, also „süß“ sein. Dieser Aufgabe unterzog sich dann der Botaniker, Pflanzenzüchter und -genetiker Dr. Reinhold von Sengbusch vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Züchtungsforschung in Müncheberg. Zunächst entwickelte er eine Schnellbestimmungsmethode des Bitterstoffgehalts, wofür im Jahre 1929 1,5 Milionen Einzelpflanzen untersucht wurden. Dabei fand er fünf, die praktisch frei von Alkaloiden waren. Aus diesen wurden dann die drei ausgesucht, auf die das bis heute verwendete Saatgut zurückgeht. Die Anbaufläche vergrößerte sich rasch – waren es 1931 nur 2 ha, wurden daraus bis zum Jahre 1938 78.456 ha.

Die gezielte Kreuzung zur Kombination der Merkmale bitterstoffarm, platzfeste Hülsen und weiche Samenschale zeigt, wie erfolgreich Züchtung sein kann, weist aber gleichzeitig auf die beharrliche und oft mühselige Arbeit der Forscher hin – es sei hierbei auf den Tod von rund 14000 Schafen im nordostdeutschen Raum hingewiesen, die nach mehrjähriger Lupinenfütterung verendeten. Da der für die Bitterkeit verantwortliche Alkaloidgehalt dominant vererbt wird und Lupinen teilweise fremdbestäubend sind, kann es durch Mutationen, Einkreuzungen oder Rekombinationen immer wieder zur Entwicklung bitterstoffreicher Pflanzen kommen.

Ich entsinne mich, dass wir Kinder in den ersten Nachkriegsjahren dazu angehalten wurden, aus den Feldern der gelblühenden Lupine, die blauen, schmalblättrigen Exemplare auszureißen – heute würde man sagen „Wir haben selektiert.“ Als Grund wurde uns gesagt, dass die blaublühenden Exemplare Bitterlupinen sind.

Die zugrundeliegende sowie weiterführende Literatur und andere Quellen können gern beim Autor angefragt werden. (botaniktrommel@posteo.de)