Helko Reschitzki, Moabit

Allmählich kommt der Moment, in dem sich das Häuflein der Bader vom Schlachtensee ein letztes Mal spaltet – den Herbstschwimmern wird es nun langsam zu kühl im Wasser, der Rest macht weiter. 12 Grad Celsius scheint für viele der Grenzpunkt zu sein: Nicht wenige erzählten mir, dass ihre persönliche Saison Anfang oder Mitte April begann und nun bald enden wird – damals war das Wasser genauso warm bzw. kühl wie jetzt. Da die meisten Mitschwimmer wissen, dass ich ein Thermometer dabei habe, werde ich jetzt immer nach der aktuellen Temperatur gefragt. Ein älterer Herr tut jedes Mal, wenn er mich in der Bucht sieht, so, als würde er frieren, und winkt mir dabei vergnügt vom Spazierweg zu. Einige der Jogger sprechen mich auf mein trocknendes Handtuch auf dem Rucksack an, fragen, ob ich etwa noch schwimmen würde – schöne Gesprächseröffner. Neue Parallelwelt: Als die beiden Sachsen auf der Buchtbank Rast machen, vergleicht der Mann auf seiner REWE-App Eiersalatpreise.

Die Wasservögel finden nun zu ihren jeweiligen Gruppen zueinander. Am Nordwestufer beobachte ich regelmäßig ein gutes Dutzend Mandarinenten, in meiner Bucht knapp zwanzig Stockenten nebst zwei Blässhühnern, auf dem Schildkrötenbaum neun Kormorane. Diese Wintergesellschaften erhöhen ihre Überlebenschancen beträchtlich: Nähe bedeutet Sicherheit – vor Kälte und vor Feinden.

Am Donnerstag wird es gegen 8:30 Uhr plötzlich sehr windig. Der Graureiher, der sonst auf sechs bis sieben Meter Abstand achtet, durchbricht sein inneres Sicherheitsprotokoll und kommt ganz nah an meine Bank, da er dort, hinter dem Schilf, etwas geschützter ist.

Am Freitag treffe ich einen Mitschwimmer, mit dem ich vor Monaten zweimal gesprochen und den ich seitdem nicht mehr gesehen hatte – ein feiner, älterer Herr. Er geht zögerlich ins Wasser, macht sich ein wenig nass, dreht wieder um. Auf meine Nachfrage erzählt er, dass er gerade von Kreta zurück ist, wo die Wassertemperatur 20 Grad betrug. Nun müsse er sich erst langsam wieder an die hiesige Kälte gewöhnen. Über die Wasservögel vor uns kommt er auf den Darß zu sprechen, wo er nach drei Wochen am Mittelmeer noch zwei Tage Urlaub ranhängte, bevors zurück nach Berlin ging. Am Bodden habe er die Versammlung der Kraniche beobachtet, ihre lauten Rufe gehört, bestaunt, wie sich der Spätabendhimmel durch die Vögel noch mehr verdunkelte. Ich frage ihn, ob er von den toten Kranichen in Mecklenburg und Brandenburg gehört hätte. Ja, das kam am Tag zuvor in den Nachrichten. Wir sind beide schlagartig ernst. Es ist ja auch zum Gotterbarmen, was sich da gerade abspielt. Über tausend Tiere, die an H5N1 verreckt sind. Dazu hunderttausende Puten, Masthühner, Legehennen oder Strauße – wird auf einem Hof der Erreger nachgewiesen, müssen dort alle Vögel getötet werden. Baden-Württemberg ist auch betroffen. Lasst uns bitte endlich mal ernsthaft über Massentierhaltung reden – oder darüber, dass die Kadaver zur Virusbeseitigung zwar eingekocht, aber Teile davon später noch zu Tierfutter verarbeitet werden. Das mag hygienisch ja korrekt sein, wirkt auf mich aber in mehrlei Hinsicht total verstörend.

H5N1 kann auch uns infizieren. Beim ersten bekannten Ausbruch 1997 in Hongkong kamen sechs Menschen ums Leben. Laut WHO sind seither weltweit 458 Personen an der Vogelgrippe gestorben. Leider erfährt man kaum etwas über diese Toten: Hatten sie alle in Ställen zu tun? Wie waren ihre Arbeits- und Lebensbedingungen? Wie die Gesundheitsversorgung? Gibt es irgendwelche Muster oder regionale Besonderheiten? Warum geht dem niemand nach und setzt die verfügbaren Informationen zusammen – es muss doch irgendwo behördliche Erfassungen, lokale Zeitungsberichte, Social-Media-Posts und andere Spuren geben. Ähnlich wie im Juni 2023, als der Übersprung des H5N1-Erregers von Vögeln auf Hauskatzen dadurch entdeckt wurde, weil in Polen immer mehr Menschen Schwarz-Weiß-Fotos ihrer gerade verstorbenen Lieblinge auf Facebook teilten und jemand in der entsprechenden nationalen Gesundheitsabteilung darauf aufmerksam wurde und daraus die richtigen Schlüsse zog. Oder wie die brasilianische Geburtshelferin und Gynäkologin, die im Chat mit Kolleginnen die Häufung von Fehlbildungen bei Säuglingen zusammentrug und dadurch den Zusammenhang zwischen einer Zika-Infektion während der Schwangerschaft und Mikrozephalie detektierte. Wenn man diese humane Gedankenschärfe mit wirklich guten Werkzeugen Künstlicher Intelligenz zusammenbringt, werden ungeahnte Frühwarnsysteme möglich sein. Das gibt doch Hoffnung.

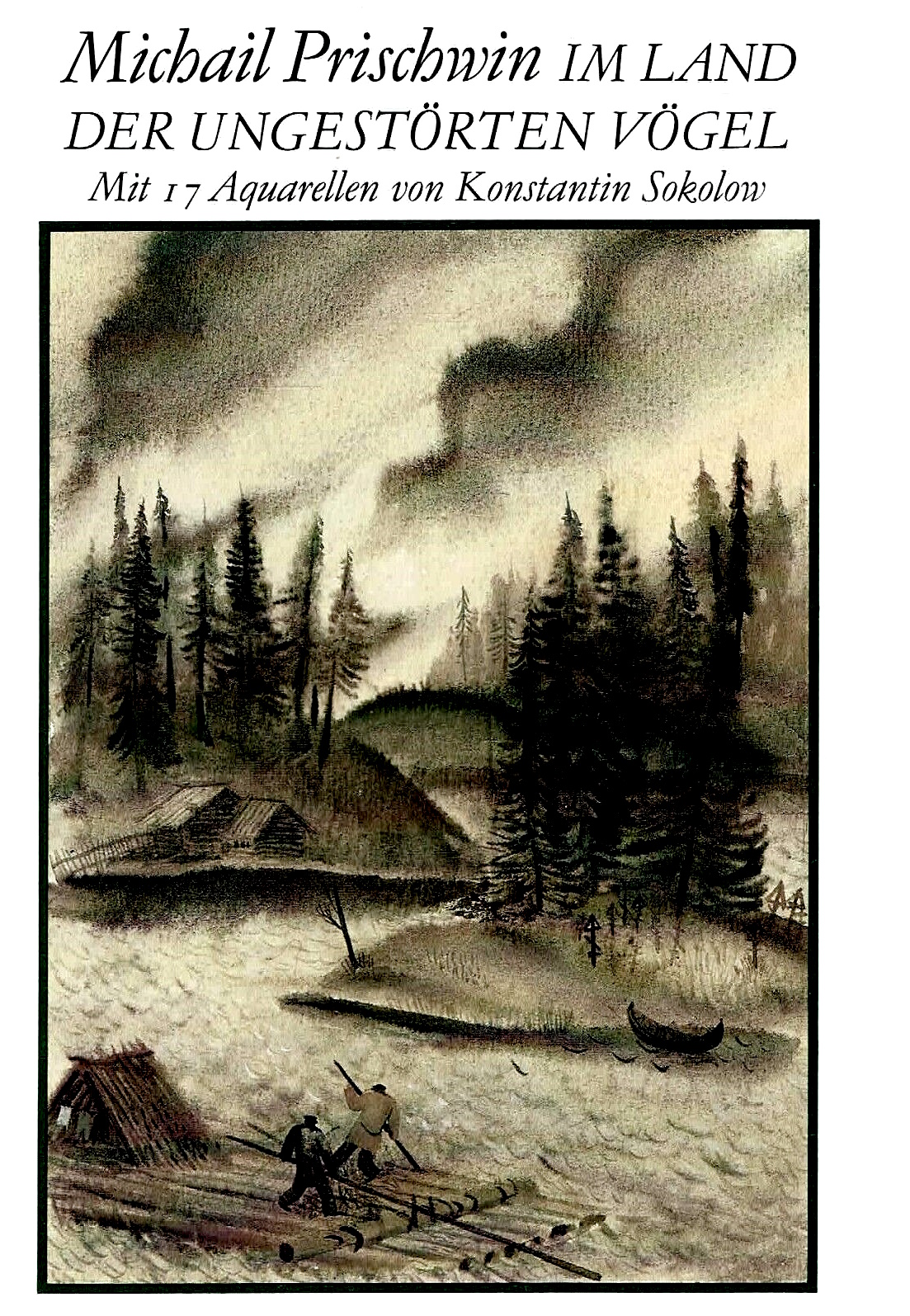

Den Tag beginnen mit Arvo Pärts „Adam’s Lament“, Henryk Góreckis „Misere“, Anne Clark, Townes van Zandt oder Burials toller neuer EP. Sich an denen erfreuen, die sich tapfer und fleißig durchs Leben kämpfen: Die 72jährige, die nach einem Schädel-Hirn-Trauma und ihrer allseitigen Totschreibung nun versucht, wieder Tischtennis zu spielen, sich Woche für Woche besser an der Platte orientieren kann; der junge Mann mit Migrationsvordergrund, der Ferienkurse besucht, um einen Bildungsabschluss zu schaffen, und vorher bei uns auf ein paar Sätze vorbeikommt. Die allseitige Erregung meiden, die Schnellsprecher, Streitsüchtigen, Filterblasengefangenen. Lieber an die Ruhigen halten, die Waldgänger. An den Jogger, der sich im Wald zu mir umdreht und rückwärts laufend „Dieses Licht! Diese Farben!“ ruft; an die junge Frau, die am Schlachtensee steht, dort „die negative Energie aus dem Körper streicht“ und den klasse Satz sagt: „Die Tiere nehmen sich nun wieder ihren Raum.“ Den Tag beenden mit Michail Prischwins „Im Land der ungestörten Vögel“ – dem Bericht einer Reise zu den Jägern, Fischern, Klageweibern, Bäuerinnen, Flößern und Märchensängern Kareliens im Jahre 1906. Manche dieser Gegenden war so karg, dass man „statt zu pflügen, einfach die Steine umdrehte“. Ein hartes Leben, in dem selbst Tee, Tabak und Alkohol der absolute Luxus waren. Das Buch wundervoll illustriert von Konstantin Solokow. Mehr von den alten Russen lesen.