Walter Kintzel, Parchim

Die Osterluzei in Mecklenburg

Im Vorspiel zum „Faust“ schrieb Johann Wolfgang von Goethe:

„Greift nur hinein ins volle Menschenleben! Ein jeder lebt’s, nicht vielen ist’s bekannt, und wo Ihr’s packt, da ist’s interessant.“

So ähnlich dachten die Geobotaniker aus Parchim, als sie vor Jahren zu einer Exkursion zum Vietmar See und zum Enten See bei Neu Woserin im Kreis Sternberg aufbrachen. Dort sollte sich ein äußerst interessanter Zusammenhang zwischen Botanik und Geschichte ergeben. Im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stand die Osterluzei.

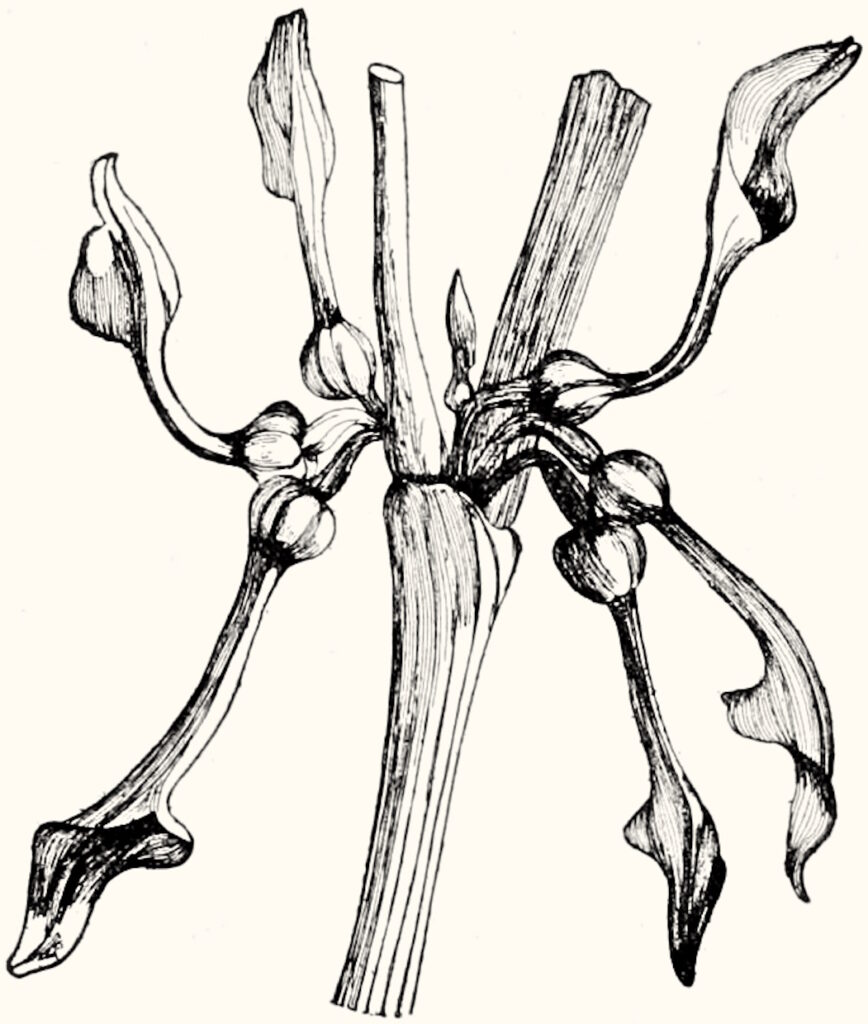

Der Pflanzenname Osterluzei (Aristolochia clematitis) rührt vom frühneuhochdeutschen ōsterlutzye, dem mittelhochdeutschen ostirlucie sowie dem althochdeutschen astrinza bzw. astrenza her. Dies geht auf das mittellateinische aristologia zurück, das wiederum vom griechischen aristolocheía abgeleitet ist. Der Gattungsname Aristolochia setzt sich aus aristos (das Beste) und lochē (Geburt) zusammen und weist auf die Verwendung der Pflanze als Mittel zur Geburtsförderung hin. Clematitis stammt vom griechischen Wort klema (Ranke) und bezieht sich auf die kletternde Wuchsform.

Die Osterluzei wurde bereits im Altertum als Heilpflanze genutzt und äußerlich zur Behandlung von Wunden, chronischen Geschwüren sowie Schlangenbissen eingesetzt. Innerlich kam sie gegen Arthritis Rheuma und Menstruationsbeschwerden zum Einsatz. Sie diente zur Geburtseinleitung und fand deshalb auch als Abtreibungsmittel Anwendung. Die gesamte Pflanze (vor allem Wurzel und Samen) enthält ein Aristolochiasäure-Gemisch, das toxisch wirken kann – was sich durch Magen- und Darmbeschwerden, Erbrechen sowie Blutdrucksenkung und Pulsbeschleunigung äußert. Aufgrund ihrer möglichen kanzerogenen Wirkung ist die Osterluzei in der heutigen Pharmazie kaum noch gebräuchlich, wobei nicht auszuschließen ist, dass sie in der Volksmedizin weiterhin vereinzelt Verwendung findet.

Nach Mecklenburg gelangte die Osterluzei nach 1500, wodurch sie zu den Neophyten zählt. Neophyten (griechisch für „Neugewächs“) sind Pflanzen, Algen und Moose, die durch menschliche Aktivitäten in Gebiete gebracht wurden, in denen sie nicht heimisch waren. Als Stichjahr für Neobiota (was neben Neophyten auch Tiere, Pilze und Mikroben einschließt) wurde für Europa, angestoßen durch die Reise von Kolumbus, 1492 festgelegt, da dieser Zeitpunkt den Beginn des kontinentalen Austauschs markiert. Die Osterluzei ist heute noch sporadisch in Mecklenburg anzutreffen, meist in verwilderter Form.

Die Osterluzei ist ein verschlepptes submediterranes Florenelement, das üblicherweise in Misch- und Laubwäldern, an Waldrändern, auf Wegen, in Gebüschen und an Mauern wächst. Sie bevorzugt mäßig trockene, nährstoff- und basenreiche, lockere, mehr oder weniger humose Böden. Als stickstoffliebender Wurzelkriechpionier ist sie wärmeliebend. Das ungewöhnliche Vorkommen der Osterluzei in einem Kiefernforst am Ufer des Vietmar Sees wurde 1972 von dem Rostocker Botaniker Joe Duty entdeckt. Im Jahr 2000 gelang es meinem ehemaligen Schüler, dem Goldberger Feldbotaniker und Meeresbiologen Harald Koch, durch unermüdliche Nachsuche den Wiederfund zu erzielen. Nur standen die Pflanzen inzwischen in einem Fichtenforst – die ursprünglich stockenden Kiefern waren abgetrieben und ersetzt worden. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis die Kronen der Fichten den Boden so beschatten werden, dass das Lichtminimum der Osterluzei unterschritten wird und ihre Population erlischt.

Bei der von den Parchimer Geobotanikern aufgesuchten Fundstelle handelt es sich um die frühere Dorfstätte von Schlowe. Die Ortschaft wurde um das Jahr 1800 aufgegeben und umgesiedelt, kurz darauf fanden sich dort nur noch ein Bauernhaus und eine Kate, wie es der Schweriner Historiker, Landeskundler und Archivar Franz Engel in seiner Arbeit „Deutsche und slawische Einflüsse in der Dobbertiner Kulturlandschaft. Siedlungsgeographische und wirtschaftliche Entwicklung eines mecklenburgischen Sandgebietes“ beschreibt. Aus dem Fundort der Pflanze und diesen Hinweisen lässt sich schließen, dass die Osterluzei eng mit der Siedlungsgeschichte Schlowes verknüpft ist, wo sie durch menschliches Wirken etabliert wurde. Somit kann sie als Kulturrelikt bezeichnet werden.

Die Parchimer Naturfreunde wurden auch an anderer Stelle fündig: An der Südseite des ehemaligen Stiftes in Lübz, insbesonders am Weg einer Gartenanlage, wächst beiderseitig die Osterluzei. Wenn der Pfad zuzuwachsen droht, wird sie von den Gartenbesitzern abgemäht – außerdem stört manchen das Abfärben: „Dei Plant farft bannich gel.“ Sie ist in einen Garten und Hühnerhof eingedrungen, bildet dort horstweise Dominanzbestände. Darüber, wie die Pflanze an den Standort gelang, lässt sich nur mutmaßen. Im Jahre 1505 befanden sich hier Weingärten – vielleicht rührt es bereits daher? Wahrscheinlicher ist ein anderer Zusammenhang: In der Nähe wurde 1633 eine Kirche mit einem Witwenstift erbaut. Da viele Klöster und Stifte traditionell über Kräutergärten verfügten, ist anzunehmen, dass auch hier ein solcher existierte. Daher erscheint es plausibel, dass die Bewohnerinnen die Osterluzei als Heilpflanze nutzten – möglicherweise auch als Geburtshelferin und Abtreibungsmittel.

Heute wird die Osterluzei aufgrund der möglichen krebserregenden Wirkung nur noch selten verwendet. Ihre toxischen Eigenschaften, vor allem im Hinblick auf die langfristige Einnahme, sind mittlerweile sehr gut dokumentiert.

Im vergangen Jahrhundert starben in vielen kleinen Dörfern der Donauregion Menschen an Krebserkrankungen im oberen Harntrakt. In Taiwan wurden in den 1980ern vermehrt dieselben, eigentlich selten auftretenden Tumore diagnostiziert. Anfang der 1990er kamen in Belgien plötzlich auffallend viele Frauen mit Nierenschäden in die Krankenhäuser. Ärzte und Wissenschaftler waren ratlos. Eine Pathologin aus Brüssel kam der Sache auf die Spur, als sie zufällig die Nierenaufnahmen ihrer Patientinnen mit denen aus Taiwan und vom Balkan verglich, die nahezu identisch waren. Ein Forscherteam machte sich an die Arbeit und stieß dabei in einer kroatischen Bibliothek auf ein Veterinärmedizinbuch, in dem, ausgehend vom Jahr 1925, Nierenschäden von Pferden aufgeführt waren, die zuvor Pflanzen der Gattung Aristolochia gefressen hatten. So fügte sich eines zum anderen, konnten die regional bekannten Phänomene auf ein- und dieselbe Ursache zurückgeführt werden: Die Patienten aus Taiwan hatten Präparate zu sich genommen, die aus Aristolochia-Pflanzen hergestellt waren. Die Südoteuropäer aßen über längere Zeit Mehlspeisen aus mit der Osterluzei kontaminiertem Getreide. Die Belgierinnen waren alle in der derselben Abnehmklinik gewesen, in der bei ihrer Behandlung eine Kräutermischung Anwendung fand, die hochdosiert Aristolochia enthielt.

Inzwischen ist der Gebrauch der Aristolochia clematitis in vielen Ländern, unter anderem der EU, den USA, Kanada, Australien und Japan streng reguliert oder sogar verboten. In der traditionellen chinesischen Medizin und in anderen regionalen Naturheiltraditionen findet die Pflanze weiterhin Anwendung – sie ist auf lokalen Märkten und über das Internet leicht erhältlich. Wahrscheinlich gilt hier, wie so oft, der Satz von Paracelsus, dass allein die Dosis das Gift macht.

„Dem Blick eröffnen weite Bahn, zu sehn, was alles ich getan. Zu überschaun mit einem Blick des Menschengeistes Meisterstück. Betätigend mit klugem Sinn der Völker breiten Wohngewinn.“

Johann Wolfgang von Goethe, „Faust. Der Tragödie zweiter Teil“

Die zugrundeliegende sowie weiterführende Literatur und andere Quellen können gern beim Autor angefragt werden. (botaniktrommel@posteo.de)

Ergänzung zur Detektierung der Erkrankungen: Helko Reschitzki