Susanne Kasperowski, Gadebusch

Außenkamera Garten, 00:41:37, 03-02-2025

Susanne Kasperowski, Gadebusch

Außenkamera Garten, 00:41:37, 03-02-2025

Christoph Sanders, Thalheim

Nachmittags Lieferung des Ersatzteils für unsere Küchenmaschine - ein propellerartiger Plastering. Wurde aus Italien geschickt, ist aber "Made in PRC". Ein mieser Spritzguß mit Graten, Rückständen und leichter Unwucht, der nur leidlich passt. Mit diesen Teilen beginnt es, und in Zukunft bist du immer mehr auf solchen Chinaschrott angewiesen, weil gleichzeitig die kleine Kunststoffabrik nebenan wegen Auflagen oder Lohnnebenkosten schließen muss - das sehe ich ganz ernsthaft als unseren Weg in die Knechtschaft.

Toni Morrisons "Gnade" im prä-industriellen Amerika: Wie geht man mit Seuchen um, wie findet ein Mädchen im Wald Schutz für die Nacht, wie schafft man es, nicht "verschenkt" zu werden in einer Gesellschaft von Unfreien, Schuldknechten und Sklaven. Was in den Staaten strandet, sind ja nicht selten Verstoßene und Kriminelle, die Glücksritter ohne Erbe. Die Hungernden aus Europa kommen erst im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts, hier beginnt gerade das achtzehnte. Was gäbe ich dafür, so ein Ur-Amerika in Simulation zu sehen. Mark Twain gibt noch einen Schattenriss davon - "Leben auf dem Mississippi" ist sein großes Buch.

Am Morgen nachgeschlafen, nachdem die Kinder versorgt waren. Im Radio der Bericht über ein kleines KI-Unternehmen aus Frankreich, das eine App für Außendienstler und Vertriebsmitarbeiter entwickelt hat: Datenanalysen, Konkurrenzvergleiche, Zusammenfassung von Kundengesprächen, Berichte schreiben - pro Woche vier Stunden Arbeitsersparnis. Da geht es auch hin.

Ein herkömmlicher Tag mit Besorgungen - 10 Kilometer auf dem Rad für mein 100%-Roggenbrot. Deutliche Aktivität in den Sträuchern -

der Meisenruf: fünf Piepzeichen. Unverändert trüb, dafür mollige 2 bis 3 Grad plus, bin gespannt, ob das in Griesel oder Schneeregen übergeht, was dann Einschränkungen bedeuten würde. Jetzt Kinder und Haus zur Nachtruhe richten, danach noch etwas Toni Morrison.

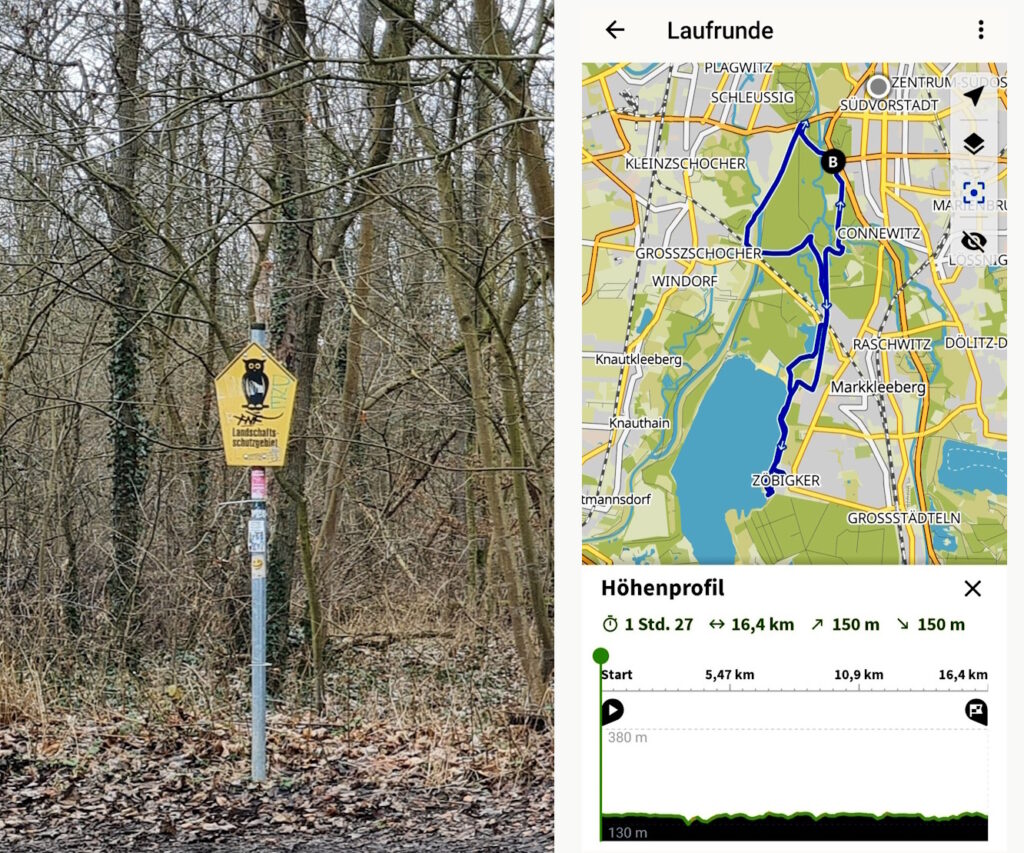

Frank Schott, Leipzig

Die Wege parallel vom Elsterflutbett in Leipzig sind eine beliebte Strecke für Spaziergänger, Läufer und Radfahrer, um ohne viele Straßenkreuzungen zwischen dem Norden und dem Süden der Stadt zu verkehren, oder um sich einfach zu erholen und Sport zu treiben. Auch ich laufe hier gerne, weil die Strecken eben und (da sie auf Deichen ruhen) meist trocken sind.

Gleich drei Kanuvereine nutzen den fast schnurgeraden und bis zu 35 Meter breiten Nebenarm der Weißen Elster für ihren Sport – die Kanuten der Sportgemeinschaft der Leipziger Verkehrsbetriebe, der Leipziger Kanuclub und die Wassersportler vom Sportclub Deutsche Hochschule für Körperkultur. Regelmäßig ziehen hier Nachwuchs- und Leistungssportler ihre Bahnen, von Trainern im Elektroboot oder per Fahrrad begleitet und angefeuert. In der kalten Jahreszeit haben sie das Gewässer mit Enten und Schwänen für sich allein, den Rest des Jahres teilen sie es mit elektrisch betriebenen Ausflugsbooten und den Freizeitsportlern in Ruderbooten, Kajaks oder Kanus aus diversen Bootsverleihen.

Das Flusslauf ist nicht natürlichen Ursprungs und eine optimale Trainingsstrecke. Nach einem Antrag in der Ratsversammlung prüft nun die Stadt die Renaturisierung des Gewässers – große Teile sollen verlandet und zu Inseln werden. Das wäre sicher das Aus für den Leistungssport.

Aber die Idee hat wohl noch einen weiteren Haken. Bereits jetzt müssen Teil des Elsterflutbetts gelegentlich ausgebaggert werden, weil sie versanden. Dadurch sinkt die Menge an Hochwasser, die im Ernstfall aufgenommen kann (übrigens der Hauptgrund für den Bau des Flusslaufs in den 1920er Jahren, wie der Name ElsterFLUTbett schon sagt). Mit künstlichen Inseln würde der Lauf wahrscheinlich noch schneller versanden, infolgedessen man viel häufiger baggern müsste.

Für mich ist die Diskussion ein gutes Beispiel dafür, wie vermeintlich einfache Ideen („Lasst uns den Fluss renaturisieren.“) mit komplexen Realitäten kollidieren. Denn einen Fluss, den man re-naturisieren könnte, hat es nie gegeben, nur eingedeichte Überflutungsflächen mit zeitweiligem Überschwemmungswasser.

Ich bin hier heute wieder meine 8,4-Kilometer-Strecke gelaufen – in guten 44:03 Minuten. Dabei habe ich die Rennkanuten beobachtet, bis es für sie zu dunkel wurde. Wer weiß, wie lange sie noch ihre Bahnen ziehen können.

Christoph Sanders, Thalheim

Völlige Eintrübung bei unter Null, die letzte Hyazinthe wird es heute schwer haben. Mit dem Sohn zur Bahn, die 25 Minuten Verspätung hat - Diesellok auf eingleisiger Strecke, da gibt es keine Ausreden. Aber die Kundschaft klagt nicht, sie ist um die Krümel der Mobilität froh, die man ihr hinwirft. Wer um 8:30 Uhr mit einem Zug durchs Hinterland fährt, muss ein Unmündiger sein.

Mit meinem Altphone die Briefwahl über QR-Code beantragt. Man warnt vor mich Datenklau, die alten Modelle seien "unsicher". Wenn ich morgen Rollator- und Pflegedienstwerbung bekomme, weiß ich bescheid.

Wir warten hier gerade auf ein Ersatzteil für die Küchenmaschine, den sogenannten Scheibenträger. Der wird von einer Plastikfirma aus Italien geschickt, das Herstellerwerk, die Braun AG, hat den Kundendienst vor über 10 Jahren eingestellt. Aber offenbar weigern sich viele, diese schönen Maschinen samt Zubehör wegzuwerfen und bestellen dann Ersatzteile bei solchen Anbietern. Das Internet macht es möglich. Bald gibt es wieder Sellerie- und Möhrensalat.

Weiter mit Mendelssohns Streichquartetten No. 2, 3 und 6, Doppel-CD auf Erato – das Artemis Quartett technisch brillant, aber es fehlt eine gewisse Lockerheit; ich mag es nicht, wenn zu doll gedrückt wird beim espressivo. Feinschmeckerdiskussion – aber WICHTIG. Einen achtundreißigjährigen CD-Player aus dem Keller geholt, die Fernbedienung erinnert an Casiorechner und funktioniert auf Anhieb und tadellos.

Auch Klasse: Toni Morrisons „Gnade“ über das keimende Amerika. Die stellenweise wirklich sehr ulkige Übersetzung soll den Slang des Sklavenmädchens nachbilden, das die Geschichte erzählt, alles andere Hochsprache. Sehr gute Landschaftsbeschreibungen. Um Längen besser, da knapper und bildlicher, als der beliebte TC Boyle.

Die Schneeglöckchen nehmen sich ihre Zeit.

Bernd Wagner, Kreuzberg

Christoph Sanders, Thalheim

Eiskalt bei minus 6, die letzten drei Tage identisch. Der Roststreifen am Horizont kommt immer früher, Heizungsrauch steigt senkrecht auf. Im Gesträuch endlich wieder Ammern, kleine grüngelbe Punkte im reifsilbernen Astwerk. Habe Sonnenblumenkerne ausgestreut. Die blaue Hyazinthen-Triade lehnt sich ans Fenster, als nächstes wartet noch ein rosa Solitär.

Was ich diesen Winter am meisten vermisse, sind große, dampfende Suppentöpfe. Überall nur aufgetautes Convenience "Food". 20 Liter Linsen, Erbsen, Bohnen, Kartoffeln und Lauch bereitstellen, mit oder ohne Würstchen - das wäre doch simpel! Volkssuppen.

Gestern wunderbare Einblicke in eine Christian-Dior-Show auf dem französischen Sender Le Figaro TV. Die großen grünen Augen von Marisa Berenson - Weltstars (weiblich) die mit Kinderaugen davon träumen, einmal all diese Kleider durchzuprobieren. Dioressence, Miss Dior, Diorella und Eau Sauvage - das sind vier Asse im Reich der Düfte. Und wir bekommen in den PKW-Waschanlagen das Autoschaumbad in drei Geruchsvarianten angeboten, das riecht man bis zur Straße.

Helko Reschitzki, Moabit

Bei Sonnenschein und Temperaturen um die Null ein Mittagsausflug zur Zitadelle Spandau. Der Wassergraben teilweise noch zugefroren, doch gleich daneben schickt der Frühling bereits die ersten Boten Richtung Zugbrücke. Die Festung angenehm menschenleer, ich kam lediglich mit dem Kassenwart, den dösenden Aufsichtsmännern und dem Verkäufer im Museumsladen in Kontakt. Von Letzterem erwarb ich drei Hefte zur Ortshistorie – eines über die Löwenapotheke, das zweite über Dr. Ernst Ludwig Heim, Armenarzt und Leibmedicus von Preußenkönigin Luise, das dritte erzählt die Braugeschichte der 1920 eingemeindeten Stadt. „Alexandraplatz“, Alex Mülles Ausstellung im Zentrum für Aktuelle Kunst in der Alten Kaserne, mit guten Arbeiten – mir gefielen besonders die mit DDR-Briefmarken beklebte Jacke, Teil ihrer persönlichen Geschichte mit dem aus der DDR in die BRD geflohenen Vater, die poetisch bemalten Besteckteile und die Tagesabstrichlisten auf Wohnungsgardinen. Denkstoff.

Beim anschließenden Gang um die Zitadelle beobachtete ich zwei Schwäne beim Gründeln, sehr viele Stockentenpaare und dann im Spandauer See ein Dutzend Kanadagänse (handgezählt), die sich, mir oder sonstwem etwas zuriefen. Das Stück Die Tafel Schweizer Vollmichschokolade auf einer der Bänke vor dem Gelände des „Angelsportvereins Union 1949“ rundete diese kleine Reise in den westlichen Außenbezirk perfekt ab. At home he feels like a tourist.

Christoph Sanders, Thalheim

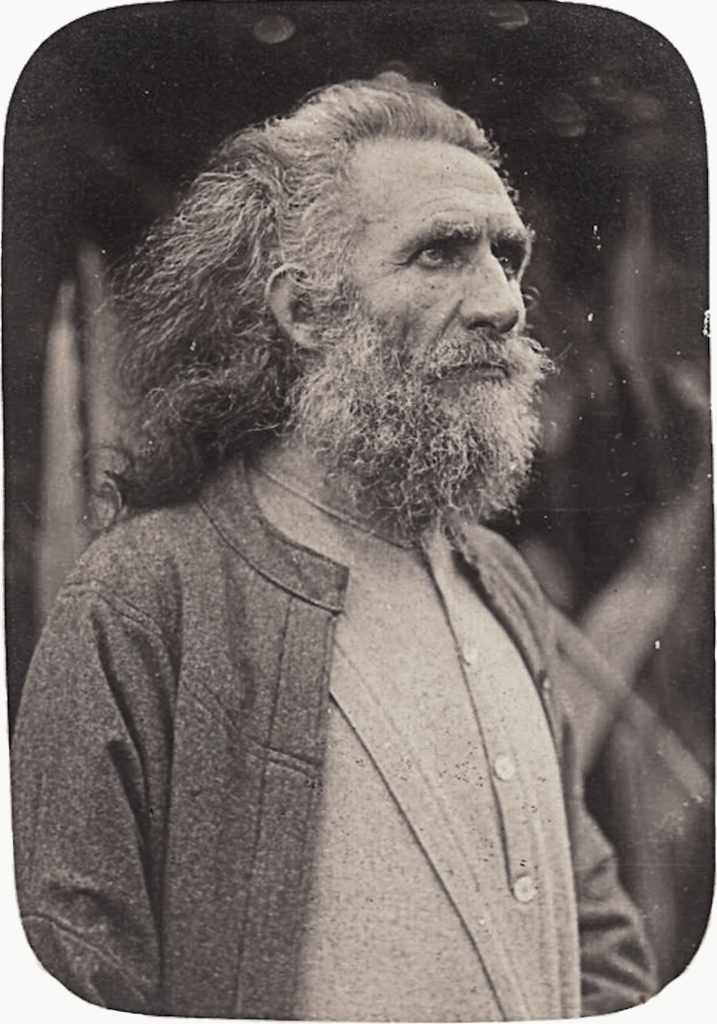

Vor ein paar Tagen traf ich an der Aldi-Kasse den pensionierten Konservator des Heimatmuseums Hadamar. Wir kamen auf Karl Wilhelm Diefenbach zu sprechen, unseren weithin bekannten „Kohlrabi-Apostel“ – Pionier der FKK- und Lebensreformbewegung, einer der ersten Landkommunengründer, Urpazifist und Künstler. Ich werde auf eine mir noch nicht bekannte Dissertation aufmerksam gemacht, die ich umgehend auf digitalem Weg besorge und noch am selben Abend lese. Eine gute Ergänzung zu dem, was ich bislang wusste.

Diefenbach, 1851 in Hadamar geboren, ist eine in jeglicher Hinsicht pitorreske Gestalt, deren Urknall im Vegetarismus liegt und der Nähe zur Natur, als der einzigen richtigen Lebensform. Dabei schnappt er alle Strömungen der Zeit auf: reformierten Landbau, Darwinismus, Heilkunde, Symbolismus, Pazifismus …

Eine schwere Typhus-Erkrankung, die er sich als Kunststudent in München zuzieht, bringt ihn an den Rand des Wahnsinns und für ein halbes Jahr ins Spital, wo aufgrund von Fehlbehandlungen sein rechter Arm verkrüppelt. Er kehrt zur Pflege ins Elternhaus zurück, erholt sich in den bayerischen Bergen, stellt sein Leben um. Da er überzeugt ist, durch die von ihm angewandten Naturheilmethoden gerettet worden zu sein, fühlt er sich nunmehr zum „Apostel der naturgemäßen Lebensweise“ berufen. Passenderweise erlebt Diefenbach (kurz nach Eheschliessung) dann am Morgen des 28. Januar 1882 auf einem Berg im Voralpenland den „Sonnen-Aufgang seiner Seele“ und verkündet fortan in Schwabing in langer weißer Wollkutte und Sandalen die Lehre vom Leben im Einklang mit der Natur, der Bewegung an der frischen Luft und der Ausübung der Freikörperkultur. Da er kultisch die Sonne verehrt, nennt Diefenbach eines seiner Kinder dann auch folgerichtig Helios. Das Korsett der christlichen Religion und Monogamie lehnt er ebenso strikt ab wie das Essen von Fleisch, da er in der Tötung des Tieres eine der Ursachen allen Übels sieht: ein Vergehen wider die Natur, die doch „der Sitz des Heiligen“ ist.

Da sein Auftreten in selbstentworfener Kutte und Riemchenschuhen als sittenwidrig gilt, hat Diefenbach in München unentwegt mit Strafverfolgung zu kämpfen, so dass er sich in einen verlassenen Steinbruch zurückzieht, wo er in einem leerstehenden Haus eine kleine Künstlerkommune gründet. Kinder und Erwachsene wandeln nackt im Garten, aus dem sie sich auch selbst versorgen. Das Idyll ist nicht von Dauer, der „Naturismus“ wird denunziert, die Kommune muß aufgegeben werden. In Wien wiederholt sich das Experiment später mit ähnlichem Ausgang. Mit immer neuen Jüngern und Konkubinen gelangt Diefenbach bis nach Ägypten, wo er einen Kolossalbau von 40 Metern Höhe errichten will, gekrönt von einem 10 Meter hohen Sphinxkopf, dessen Augen die Fenster seines Schlafzimmers bilden sollen. Woraus dann aber nichts wird. Er wechselt oft den Wohnort, gründet neue Kommunen, ist als Künstler nicht unerfolgreich, immer wieder finden sich Mäzene und Käufer seiner Bilder. Die symbolistischen Gemälde lehnen sich eng an die damals aufkommenden theosophischen Strömungen, wobei er deren buddhistischen Abzweigungen ablehnt (aus denen Rudolf Steiners Antroposophie hervorgehen soll). Interessanterweise verarbeitet Diefenbach, der Kirchenabgewandte, auch biblische Motive.

In der Himmelhof-Kommune in der Nähe von Wien wird er kurzzeitig zur von der Presse überrannten Lokalberühmtheit, nicht zuletzt seines langen Bartes und Gewandes wegen – Aufregerfotos waren auch damals schon ein gutes Verkaufsargument im Pressegeschäft. Er bekommt Polizeischutz.

Die Ausstellung des großen Frieses „Per aspera ad astra“ (deutsch: „Durch das Raue zu den Sternen“), den er zusammen mit seinem Jünger und Helfer Fidus als Gesamtkunstwerk mit Naturmaterialien anfertigte, wird ein Publikumserfolg. Eine zweite Präsentation endet im Konkurs, weil der Veranstalter die Gelder veruntreut – Diefenbach muß seine gesammelten Werke als Pfand hergeben. Davon nicht entmutigt, gelingt es dem Umtriebigen, neue Gönner zu gewinnen, sei es ein Wiener Arzt, sei es eine italienische Gräfin, sei es die Pazifistin Bertha von Suttner. Man mag ihn im deutschsprachigen Raum, wo man Nietzsche liest und auf Sinnsuche ist. Es entstehen unentwegt spirituelle Strömungen, unter denen er als apostolische Gestalt ein Unikum ist. Hier auf Erden, nah an der Natur und den Elementen Luft und Sonne will Diefenbach das Paradies verwirklicht sehen, nicht erst im Jenseits oder als Wiedergeburt.

1913 stirbt der ständig Kränkelnde im Alter von 62 Jahren auf Capri an den Folgen eines Darmverschlusses.

Die Stadt Hadamar hat besagten, 68 Meter langen, 34teiligen Fries geerbt, hält aber nur wenig Stücke darauf – für die nächsten zwei Jahre ist er „wegen Renovierungsarbeiten“ nicht zugänglich, was danach geschieht, ist völlig offen. Andere nennenswerte Kunstwerke gibt es dort nicht – der Konservator is not amused.

Der Name Diefenbach ist bei uns stark verbreitet, allein hier im Dorf gibt zwei Stämme: „Diefenbach Bautenschutz“ und „Diefenbach Autoservice“. Ich finde an seiner Figur die naturmystischen Ansätze interessant, die radikal-vegane Ernährung, die Reaktanz auf industrielle Vereinnahmung. Seine fast prototypische Verkörperung der Strömungen und Reformbewegungen um die Jahrhundertwende, die durchweg bürgerlich initiiert waren (gemeint ist immer: nicht proletarisch – der Arbeiter hatte keine großen Ernährungsoptionen). Auch die Gestalt des Guru moderner Ausprägung wird en passant miterfunden. Erst taten es ihm in den 20ern die „Inflationsheiligen“ gleich, dann buddhistisch-hinduistische Meister oder Sekten wie die Vereinigungskirche von Moon. Diefenbach begriff sich explizit als Patriarch seiner Bewegung, für die er auch Erziehungsheime ersann, an die später die Lebensborn-Heime der Nazis erinnern sollten – der Grat zwischen harmloser Exentrik und Gefährlichkeit ist oft schmal. (Der irrlichternde Lebenslauf seines Jüngers Fidu wäre eine eigene Betrachtung wert – den führte es nach dem Tod Diefenbachs über die Gartenstadt-, Wandervogel- und Bodenreformbewegung zur NSDAP, in der SBZ fertigte er Stalin-Portraits an, schloss sich in Westberlin der Freireligiösen Gemeinde an und wurde CDU-Wähler.)

Man sieht von Diefenbach ausgehend interessante Zickzackbezüge zur Gegenwart: Reformhäuser, die Parteigründung der Grünen, die stetig wachsende Bionische, das Einfordern der Selbstbestimmung über den eigenen Körper, die heftigen Reaktionen der Überforderten auf die technologischen Umwälzungen der heutigen Zeit, eine zunehmende Suche nach Rückzugsorten und Religionsersatz, politische Öko-Siedlungsprojekte, die Wiederkehr der Sonnenkulte.

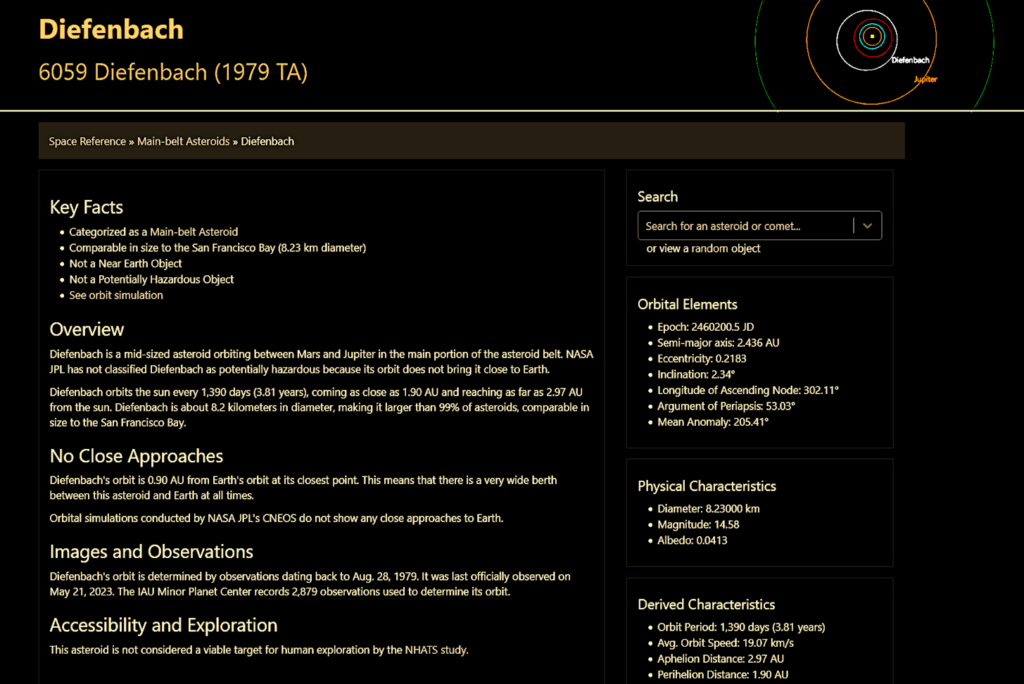

2015 wurde, durchaus passend, ein Asteroid nach unserem Kohlrabi-Apostel benannt: „(6059) Diefenbach“. Space is the place.

Kai-Michael Reschitzki, Lüneburg

In Kühlungsborn kommen die ersten Krokusse aus der Erde. Möwen lachen. Das Meer rauscht. Grauwolkiger Himmel bei 3 Grad Celsius.

Frank Schott, Leipzig

Ein guter Tag zum Laufen. Etwa 3 Grad und trocken. Ich entschied mich, nicht von zuhause aus loszujoggen, sondern mit dem Fahrrad bis zum Auwald zu fahren. Unterwegs ein kleiner Austausch mit einem Rennradfahrer. Etwa mein Alter. Der schaute mich und mein Rad (volle Straßenausrüstung mit Licht, Schutzblech, Gepäckträger) verwundert an: „Du hast wohl einen Motor?“ – Ich grinste: „Nö, nur ein normales Gravel-Bike. Die sind heute ziemlich schnell.“ Er nickte. Da ich wie er Sportkleidung trug, fragte er weiter: „Wo geht’s hin?“ – „Nur bis zum Wald, ich will joggen. Und Du?“ – „Eine drei Stunden Tour.“ – „Klingt spannend, eine Seentour?“, fragte ich. – „Wahrscheinlich … aber … wo ist eigentlich mein Partner?“ Er blickte zurück und fuhr langsamer, damit sein Partner aufschließen konnte.

Ich wusste nicht genau, wie lange ich laufen würde. Aber ich fühlte mich gut. Los ging’s über den Probsteisteg zum Schleußiger Weg und rechts vom Elsterflutbett in Richtung Süden. Neben mir waren Kanuten und Drachenbootfahrer auf dem Wasser unterwegs. Fünf Wasservögel, ich vermute, es waren Gänse, zogen in Keilformation über mich hinweg. Dann über den Elsterarm und das momentan wasserlose Hochflutbett der Elster zurück in den Auwald. Auf der Weißen Brücke über den Floßgraben standen ein Vater und sein etwa zehnjähriger Sohn und angelten.

Ich musste kurz überlegen: Sollte ich über den Waldweg Neue Linie zurück zum Ausgangspunkt und vielleicht eine zweite Runde laufen? Ach, was soll’s. Ich lief weiter durch den Wald zum Equipagenweg. Da könnte ich gleich mal prüfen, ob die Straßenbauarbeiten, die mich beim Radfahren so genervt hatten, abgeschlossen waren. Ah, noch nicht ganz, aber die Straße kann man bereits benutzen.

Wenn ich schon mal hier bin, dachte ich mir, da könnte ich noch kurz zum Cospudener See, einem der vielen Bergbaufolgeseen im Süden von Leipzig. An der Weißen Lauer vorbei lief ich über Wege, die um das Jahr 2000 im Rahmen des Expo-Außenpostens Leipzig errichtet worden waren, zum Nordstrand. Dieser fast menschenleer. Ich muss an Hölderlin denken: „Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen.“ Es waren natürlich Wanderer, Jogger und Radfahrer unterwegs, aber kein Vergleich zu dem Gewimmel, wenn die Badesaison beginnt. Geschwommen wurde dennoch, insgesamt vier Eisbader sah ich, bereits fertig, die hüpften auf und ab und hüllten sich in warme Decken.

Das motivierte mich. Wolltest Du nicht sowieso schauen, ob Du 15 Kilometer schaffst … Dann kannst Du jetzt auch noch am Zörbigker Hafen vorbeischauen. An den Ferienwohnungen herrschte Betrieb, nahezu jeder Parkplatz war besetzt. Im Hafen selbst schaukelten deutlich mehr Boote, als ich erwartet hätte. Offenbar lassen viele Besitzer ihre Segel- und Motorboote den Winter über im Wasser.

Okay, Hafen gesehen, Haken dran. Es wird Zeit für den Rückweg. Ich lief jetzt direkt am Wasser, wo Haubentaucher Pünktchen auf der glatten Oberfläche bildeten. Wie Mohnkörner auf einem Brötchen. „Hallo“, grüßten mich da zwei Fahrradfahrer von hinten. Ach, sieh an! Der Radfahrer von vorhin überholte mich, nun war auch sein Partner dabei. „Viel Spaß noch“, grüßte ich zurück.

Am Waldrestaurant „Brot und Kees“ vorbei machte ich mich durch den Kees‘schen Park auf den Rückweg. Der Park war Ende des 19. Jahrhunderts vom Markkleeberger Industriellen Erich Walter Jakob Kees umgestaltet worden und gehört seit dem Jahr 2000 einem privaten Investor.

Den Equipagenweg entlang lief ich zurück in den Wald. Zwischen Wildschwein- und Wisentgehege machte ich noch einen Abstecher in den Wildpark, wo vieles abgeriegelt war – Sperrung wegen der Reparatur einer Wasserleitung. Immerhin sah ich Wildschweinrotten. Die Kleinen waren schon keine Frischlinge mehr, aber auch noch nicht voll ausgewachsen. Sie trotteten ihren jeweiligen Müttern hinterher oder durchwühlten mit den Schnauzen den schlammigen Boden.

Noch eine letzte Brücke über die Pleiße, vorbei am Gelände der Sportgemeinschaft Leipziger Verkehrsbetriebe, wo ich mit den Jungs so manches epische Fußballspiel ausgetragen hatte. Dann durch ein Waldstück, das in vier Wochen voller Bärlauch sein wird, ein letzter Kraftakt mit schmerzenden Oberschenkeln und … fertig.

Jetzt war ich neugierig, was der Streckentracker sagte: 1:26:49 h gelaufen. 16,4 km bzw. 16,42 km je nach App waren es am Ende. Ein Durchschnitt von 11,3 km/h – nicht schlecht für einen Mann Anfang 50, der erst vor etwa sechs Jahren mit Beginn des Trainerjobs mit dem Laufen angefangen hatte.

Lore Morr, Parchim

Als ich heute bei schönstem Sonnenschein zur Sparkasse ging, haben mich in einem Vorgarten die ersten Winterlinge angelächelt! Das leuchtend gelbe Hahnenfußgewächs zeigt sich eigentlich immer gemeinsam mit den Schneeglöckchen, die waren aber noch nicht zu sehen. Es war auch der einzige Vorgarten mit Winterlingen – genau gegenüber vom „Blauen Bäcker“. Der ist jetzt bestimmt schon zehn Jahre zu und wurde zum Wohnhaus umgebaut. Die Familie des alten Bäckers wohnt auch dort. Schade, dass der nicht mehr auf ist, da haben wir jeden Morgen unsere Brötchen und die Zeitung geholt.

Christhoph Sanders, Thalheim

Tag der Musikschule im Gymnasium am Hang. Drumherum Büsche, Sträucher, Bäume. Überall beginnt die Hasel mit ihrer blassgrünen Blüte, es ist ihre Stunde. Die Farbpalette ungefähr das Gegenteil eines Discounter-Flugblatts oder Smartphonefilters.

Harte aber sonnige und frische Stunden auf dem Rad. Ab 13 Uhr über Null. Ausgiebige Energiezufuhr am Rewe-Salatmenu in der Marburger Straße in Gießen. Ich genoss es in Sichtweise der Kasse auf den Sesseln des Backshops. Bei vielen Sechserpacks Spaghetti auf dem Band oder so etwas wie drei Bierdosen, Würstchen, Kartoffelsalat und fünf Flachmänner – es ist der Erste des Monats.

Aus der Bücherverschenktelefonzelle das wirklich schön gebundene Buch „Gnade“ von Toni Morrison mitgenommen. Innen der Stempel der Stadt und der Schulmediothek Lollar/Staufenberg, Kurzecks Schulbücherei. 2. Auflage 2010. Vorfreude, trotz der kuriosen Übersetzung: aus „to soon“ wird „zu bald“. Hast du schon mal „zu bald“ den Tee abgegossen? Geschenkter Gaul!

Beim Musiktrödler außer einem Packen Opern keine Neuzugänge. Offenbar hat er die neun Klassik-CD-Kisten in einer ruhigen Stunde durchgesehen – es sind nur noch Billiglabels dabei, die seinerzeit mit Ostblock-Orchestern Beethoven-Kampfpreis-Editionen machten. Reger Betrieb, ich sah einige modische Sneaker an mir vorbeilaufen. Gut fürs Geschäft. Die Opern ließ ich stehen.

Mit untergehender Sonne heim, wunderliche Kräfte, die am Ende noch frei werden, der Tritt plötzlich elastisch und rund – so, wie die Mendelssohn-Quartette in meinem Kopf: Eine wendige, geistreiche Musik. Ein Salon vor der Revolution – das dramatische Potential ist erkannt, wird aber umschrieben und angedeutet, schon Beethoven übergeht die Stilfrage und Benimmregeln, Brahms erst recht.

Walter Kintzel, Parchim

Können Kleingärtner Naturschützer sein?

(Im Gedenken an meinen 2024 verstorbenen Schulfreund und Gartennachbarn Lothar.)

Für Kleingärtner ist es notwendig, gewisse Beikräuter zu unterdrücken, denn sie stellen eine Konkurrenz zu seinen Gartenfrüchten dar, deren Ertrag er anstrebt. Die Nennung von Ackerwildkräutern (ökologischer Ausdruck) lässt bei vielen die Alarmglocken läuten, denn für sie sind das „Unkräuter“. Einige, wie Weißer Gänsefuß, Kletten-Labkraut, Quecke, Vogelmiere oder Melde, werden als moderne Gartenplagen angesehen. Doch in Wirklichkeit werden nur wenige Ackerwildkräuter zum Problem, das man bekämpfen muss, die meisten Arten kann man leicht tolerieren, so z.B. Acker-Stiefmütterchen und Acker-Vergissmeinnicht. Gerade regional typische Pflanzen sind für viele Tiere, insbesondere Insekten, besonders wertvoll. An diese natürliche Blütenvielfalt sind über 1200 Tierarten angepasst, so frisst beispielsweise die Raupe des Kleinen Perlmutterfalters ausschließlich an Acker-Stiefmütterchen.

„Unkraut“ ist der menschliche Begriff einer krautigen (= unverholzten) Pflanze, die an Stellen wächst, wo sie der Mensch nicht haben möchte, in der Regel weil sie mit den kultivierten Nutzpflanzen in Konkurrenz tritt und/oder bei der Ernte hinderlich ist. Sämtliche „Unkräuter“ sind ganz gewöhnliche Wildkräuter. Sie können Pionierpflanzen sein, weil sie auf wenig ertragreichen Böden wachsen und diese verbessern. Mit ihrem ausgedehnten Wurzelsystem bringen sie Hauptnährstoffe und Spurenelemente aus dem Unterboden herauf und bereichern sogar noch nach ihrem Absterben die oberste Erdschicht. Sie fungieren damit als Humusbildner und Nährstoffpumpen – Löwenzahn z.B. konzentriert Kalium-, Kalzium, Kupfer-, Eisen- und Magnesiumsalze. Indem der Kleingärtner nicht alle Wildpflanzen ständig vernichtet, nutzt er die Gratiswirkung der Natur, die er noch durch Zwischenfruchtanbau von Serradella oder Klee verstärken kann. Diese Stickstoffsammler reduzieren die Anwendung von mineralischem Stickstoffdünger.

Der Kleingärtner kann zur Artenvielfalt beitragen, indem er Pflanzen anbaut, die seine Nachbarn in ihren Gärten nicht haben, und er gewisse Pflanzen toleriert. Heimische oder „alteingesessene“ Arten stellen das unverzichtbare Fundament für Nahrungsketten dar. Es leben z.B. an den einhundert häufigsten Pflanzenarten der Äcker circa 1200 phytophage (= pflanzenfressende) Tierarten (ohne Blütenbesucher). Man rechnet weiterhin mit etwa ebenso vielen räuberischen oder parasitischen Arten, die wiederum von diesen abhängen. Von einem kontinuierlichen Angebot an Samen und einer reichen Insektenwelt sind andere Tierarten abhängig. Die Verarmung dieser Lebensgemeinschaften ist problematisch. In Wildkraut-Beständen entwickeln sich zahlreiche Tierarten, die gärtnerisch bedeutende Schädlinge (Blattläuse, Raupen) in Schach halten.

Mit einfachen Mitteln, kann der Kleingärtner dazu beitragen, dass sein Garten bienenfreundlich wird. Dazu gehören das „Aufmischen“ von Rasenflächen mit Frühlingsblühern (Schneeglanz, Hyazinthen, Krokusse, Schneeglöckchen und niedrigwachsende Tulpen sind dafür geeignet) – wenn später im Jahresverlauf die Grünflächen gemäht werden sollen, ist ihre Blütezeit längst vorbei.

Bei der Auswahl von Blumen sollte man darauf achten, dass keine mit „gefüllten Blüten“ angebaut werden, denn diese sind züchterisch so verändert, dass Staubblätter, die Pollenproduzenten sind, zu Farbträgern werden. In gefüllten Blüten finden Bienen weder Pollen noch Nektar. Das Anlegen einer bunten Bienen- und Schmetterlings-Wiese ist nicht nur die bessere Alternative, sondern stellt oft auch die „Krönung“ eines Gartens dar.

Über den Naturschutz hinaus wird der Gärtner zum Umweltschützer, wenn er tote organische Substanz recycelt und so in den natürlichen Kreislauf zurückführt. Dazu gehört der Schnitt von Sträuchern und Bäumen. Über den Komposthaufen gewinnt er wertvolles Material zur Verbesserung des Bodens und erhöht dessen Fruchtbarkeit. Der Komposthaufen ist die „Sparbüchse des Kleingärtners“. Für mich ist ein Kleingärtner, der keinen Komposthaufen hat, kein richtiger Kleingärtner!

Der „richtige Kleingärtner“

So wird jeder Kleingarten zu einer Oase, zu einem „Paradies aus Menschenhand“!

Helko Reschitzki, Moabit

Ich habe kürzlich mit einer Künstlerin und einem Künstler aus dem Kiez zur perspektivischen Wiederbelebung des Unionplatzes mit all seinen heruntergekommenen Gehölzen ein wenig Müll beseitigt und zwei Komposthaufen umgesetzt. Der Humus roch sehr intensiv und gesund. Bei mir als altem Punk- und Postpunkfreund ist ja das Wort Rotten seit jeher äußerst positiv besetzt. May the road rise with you.

Helko Reschitzki, Moabit

Monatsspreu 01/2025

Der norddeutsche Milchbauer bei der Vorstellung des „Kritischen Agrarberichts“, der in der Böll-Stiftung sehr ruhig von seinen harten Preisverhandlungen mit dem REWE-Konzernvorstand berichtet ohne diese in Freund-Feind-Kategorien zu bewerten und darüber hinaus nüchtern und differenziert ultra-komplexe Vorgänge beschreibt; und neben ihm die phrasendreschende, vieles ins Ideologische drehende Moderatorin, die manipulative Sachen sagt wie: „Da sind wir uns hier im Raum ja alle einig.“ Nö, vielleicht ja ooch nicht, lass doch erstmal anhören und dann bitte noch etwas darüber nachdenken.

Der neue Präsident der USA, der einen Tag nach seiner Vereidigung das 500-Milliarden-Dollar-KI-Projekt „Stargate“ verkündet, bei dem perspektivisch von Menschen Blutproben genommen und bei der Feststellung von Krebszellen innerhalb von 2 Tagen personalisierte mRNA-Impfstoffe dagegen entwickelt werden sollen. Womit sich der Kreis zur „Operation Warpspeed“ schließt, die Trumps Kabinett zum Ende seiner vormaligen Amtszeit startete.

Die Birkenporlinge im süd-östlichen Teil des Grunewalds, die wie Pappmachéraumschiffe aus einem Fünfziger-Jahre-Schwarz-Weiß-Science-Fiction-Film von Jack Arnold aussehen.

Mein siebenundachtzigjähriger Tischtenniskumpel Hermann, der mir von seinem Geburtsort Rotenburg an der Fulda erzählt. Wir rätseln, in welcher Liga Hessen Kassel Ende der Siebziger spielte und stellen fest, dass man manche Städte nur deshalb kennt, weil es dort einen bekannten Sportverein gibt (Gummersbach).

Das Zeitlupenballett des Mäc-Geiz-LKWs mit dem BVG-Linienbus auf der Bundesallee in Steglitz – so, als würden zwei Sumoringer in einem Schwimmbecken voller Lebertran miteinander tanzen, ohne dass sie sich berühren dürfen.

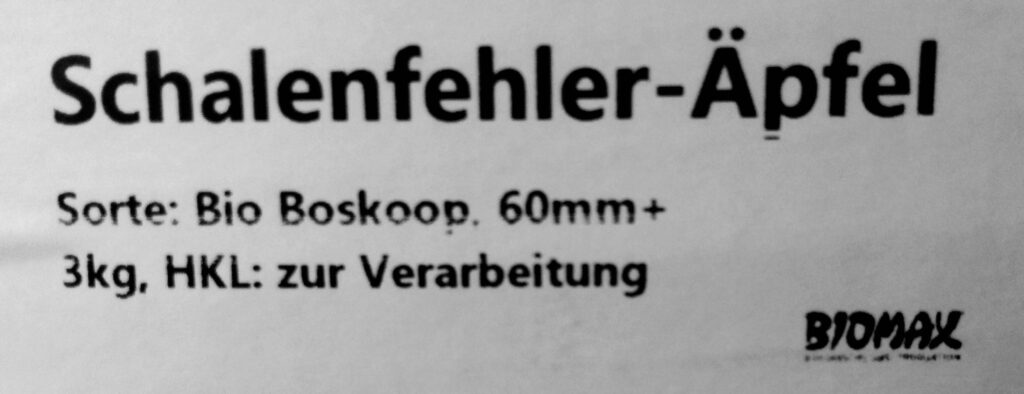

Ich, der aus der Kammer einen Boskoop hole und an der Kiste lese, dass die etwas angeschlagenen Äpfel, die ich seit Jahren kaufe, jetzt als „Schalenfehler“ klassifiziert werden – ein Begriff, der mir sofort unangenehm ist. Mir kommt ein Zitat aus Tetsurō Watsujis 1935 geschriebenem Büchlein „FUDO 風土 Wind und Erde“ in den Sinn: „In Europa gibt es kein Unkraut.“

Der mir bis dahin unbekannte Pilz Judasohr, den mir ein Gärtner auf einem Holunderbusch zeigt und erklärt. Später lese ich, dass sich der Namensgeber Judas Iskariot an einem Holunderbaum erhängt haben soll, man munkelt, dass es dabei um Freundesverrat, Geld und ein Grundstück ging. In China wird der Pilz auch Wolkenohr und Schwarzes Holzohr genannt und ist eine beliebte Suppeneinlage.

Die Köchin aus dem Hospiz und deren Freude über die frischen, hochwertigen Zutaten, die sie dort täglich verwenden kann.

Der vor 14 Tagen in Wien beigesetzte Hermes Phettberg, der zu einem Freund gesagt hat, dass er sich den Himmel wie das Internet vorstelle.

Die gestrige Nachricht vom Tod der von mir sehr verehrten Marianne Faithful und die Erinnerungen an einen aufs Herrlichste ausufernden Bockbieranstich in einer moabiter Nahkampfdiele, bei dem jemand auf der Jukebox „Broken English“ drückte …

„Und dort, wo es in der Nacht furchterregend gewesen war, lagen, beleuchtet und arm, weite Räume.“ – Andrej Platonov in seinem 1927 erschienenen Roman „Tschewengur. Die Wanderung mit offenem Herzen“, aus dem Russischen von Renate Reschke, Suhrkamp, 2018.

Christoph Sanders, Thalheim

Als der Teenie auf meinem alten Smartfon whatsapp „aktualisieren“ will, verweigert der Messengerdienst die Mitarbeit: das Gerät sei „zu alt“. Zu alt für whatsapp, das lasse ich mir gerne sagen. Ich nutze das Ding vornehmlich als Stimmgerät für die Geige.

Irgendwann um die Jahrtausendwende drang über eines der Kinder das erste digitale Spielzeug in mein Leben – es hieß Tamagotchi und war ein „Tier“, das man betreuen musste. So sind sie, die smarten Phones, sie schreien nach Dauerpflege und Betreuung, das gibt unserer virtuellen Existenz eine Ausrichtung, am Ende einen Sinn.

Ein normaler Familienabend: Habe viel Vitamine an die Nachkommen und mich verteilt: Rote Beete mit Feldsalat, Walnüssen, Minzblättern, einer Tomate, Couscousresten samt Paprika, zur Füllung der Mägen belegtes Toast. Dazu die allseits beliebte Apfel-Trauben-Zitronen-Schorle mit Schulgeschichten und Blödsinn.

Heute Zeugnisvergabe – die Kinder sind in aufgeräumter Stimmung, es wird Lob regnen wie Manna.

Susanne Kasperowski, Gadebusch

Außenkamera Garten, 21:29:12, 26-01-2025

Helko Reschitzki, Moabit

Broschierte Rädigegeflechte, Handschmäler, Haselnussspanteiler, Knickschneider, Geschlagene Arbeiten, Weidenschälklemme, Wulstwickeln … oft sind es die einem noch unbekannten Begriffe, die neugierig machen und an denen man sich dann staunend entlanghangeln kann, wenn man etwas tiefer in eine Welt vordringt, die man bislang nur oberflächlich und vom Rande aus kannte.

Und so wurde ich gestern also von all diesen Wörtern an die Hand genommen und durch die Ausstellung „ALL HANDS ON: Flechten“ geführt. Im „Museum europäischer Kulturen“ werden noch bis Ende Mai in vier großen Räumen Objekte aus verschiedenen Regionen unseres Kontinents gezeigt, die in der Jahrtausende alten Technik des Flechtens angefertigt wurden. Außerdem gibt es Materialien, Werkzeuge, Portraitfilme und einige zeitgenössische Kunstwerke zu sehen, wer mag, kann sich Musik anhören, die anhand der Muster von Körben komponiert wurde. Das Ganze mit Bedacht ausgewählt und in Themenbereiche gefasst und textlich sehr gut begleitet.

Vieles war mir gänzlich neu, anderes wiederum sehr vertraut – beim Anblick des 60er-Jahre-Fahrradsitzes, der Obst- und Kartoffelkörbe aus Niederfinow oder der Lustigkume aus der SR Vietnam kamen mir so einige Erinnerungen: damit bin ich aufgewachsen, das haben wir zuhause wirklich benutzt … und mein Vater hätte ganz gewiss den Haubenkorb aus seiner alten Heimat Ostpreußen wiedererkannt.

Bei Freunden der Luftfahrt dürfte der Korbstuhl aus der Kabine des Zeppelins LZ 120 „Bodensee“ von 1919 auf Interesse stoßen, so wie sich Imkerinnen garantiert an den 120 Jahre alten Bienenkörben vom Balkan erfreuen werden, der Weinkenner am Traubenkorb aus Portugal, und alle gemeinsam am schwedischen Waldbeerensieb aus dem Jahr 1900 oder der Anglertasche aus Norwegen. Das ist Handwerkskunst auf höchstem Niveau, alltagstauglich und dabei sehr ästhetisch – man kann sich nur verneigen vor all den Flechtern und Flechterinnen, die das hergestellt haben, und dabei oft von der Hand in den Mund leben mussten – reich wurde man mit dieserart Arbeit zu keiner Zeit.

Ein schöner Bonus waren die von Kindern der Erich-Kästner-Schule sowie der Gartenarbeitsschule in Steglitz-Zehlendor errichteten Weidenbauten, die man im Hof bestaunen konnte. Knorke, Kids!

Ein wie immer lohnender Ausflug in das sympathische Museum in Dahlem-Dorf mit seinem ausgesprochen freundlichen Personal. Beim nächsten Mal schau ich mir in der Sámischen Sammlung die Ritzzeichnungen an, wer weiß, welche Begriffe ich da kennenlerne.

Frank Schott, Leipzig

Heute habe ich rechtzeitig die Arbeit beenden können, um meine Runde zu laufen – so wie die beiden letzten Male die kurze Strecke durch den Auwald. Am Ende war es nicht ganz die schnellste Zeit, aber dafür gibt es eine Entschuldigung: Ich konnte nicht widerstehen und musste von diesem senfgelben Sonnenuntergangshimmel mit seiner latenten Androhung von Regen ein Foto machen.

Ansonsten ist eine moderate Ausbeute an kleinen Auffälligkeiten erwähnenswert: Einundzwanzig Hunde, die meisten angeleint, nur drei größer als etwa ein Foxterrier, einer davon ein relativ kleiner Windhund mit einer leuchtend blauen Decke, so dass er aussah, als käme er vom Hunderennen. Zehn Wahlplakate in Standardgröße auf einem Straßenstück von vielleicht 20 Metern Länge, abgerissen und achtlos in den Wald geworfen (im Klassenkampf geht es im Zweifel auch gegen die Natur, denn die verklebte Presspappe verrottet ganz sicher nicht im nächsten Jahrzehnt). Ein trainierender Kanute, den ich überholte. Eine etwa vierzigjährige Frau beim Stretching und Planking an einer Bank – motiviert von einem danebenstehenden Mann, vielleicht der Personal Coach oder ihr Partner, welcher die Einhaltung der Neujahrsvorsätze überwacht.

… und eben dieser unglaubliche senfgelbe Himmel …

Kai-Michael Reschitzki, Lüneburg

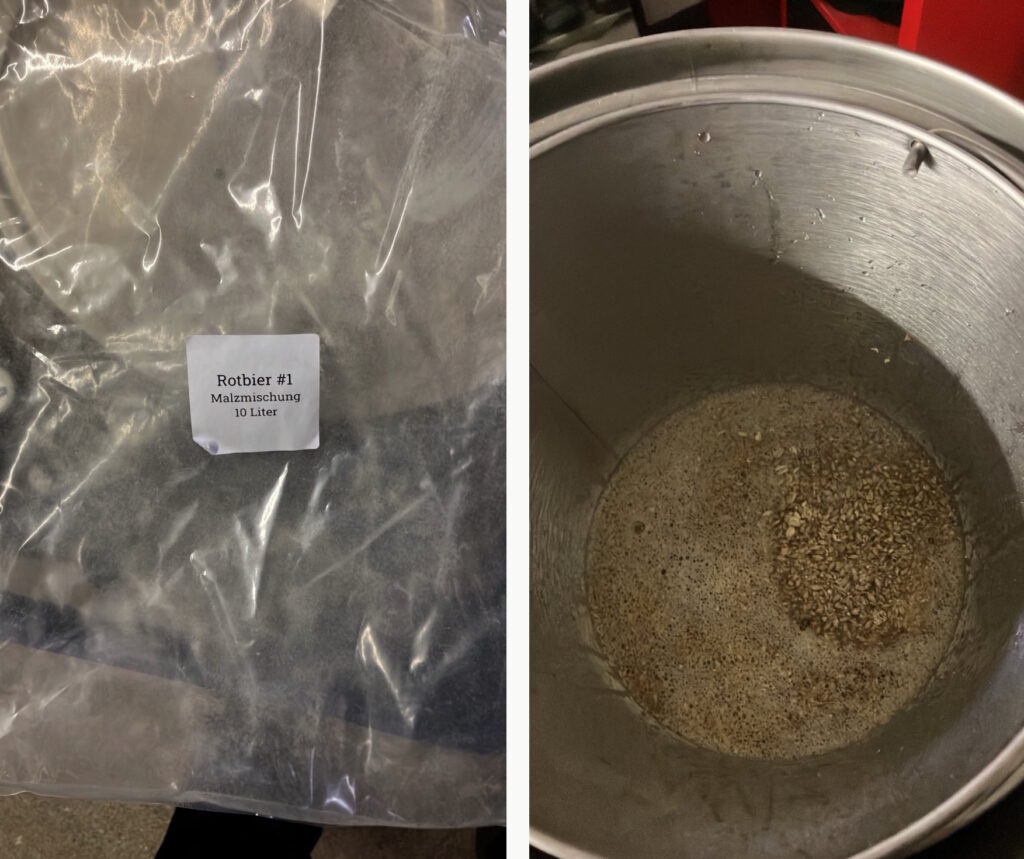

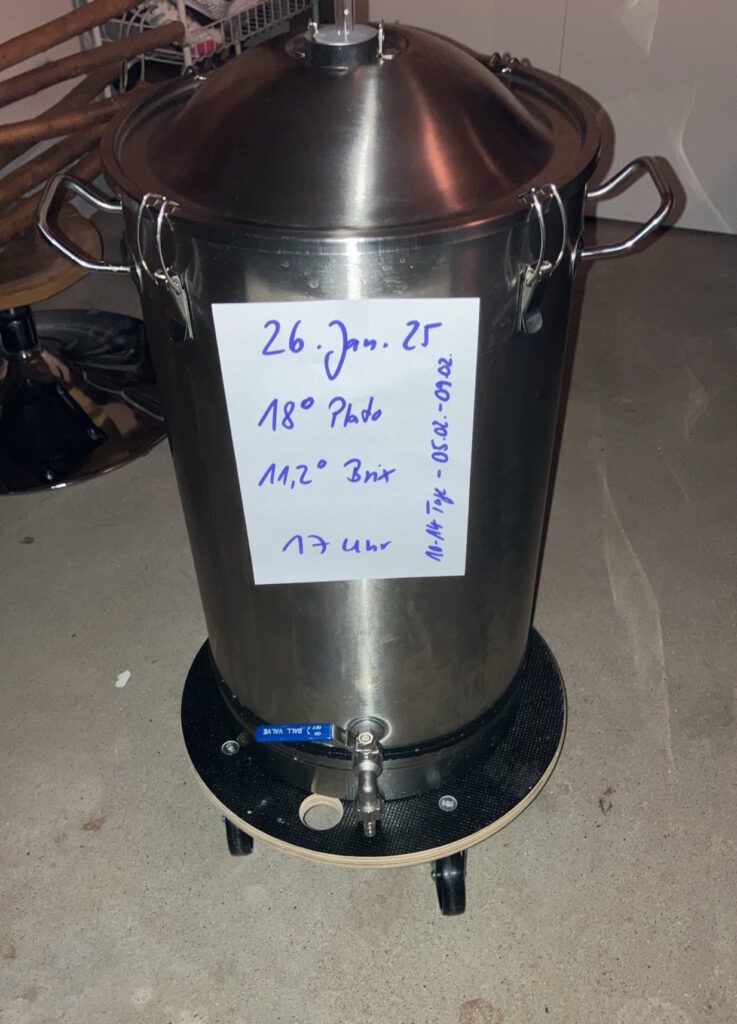

Bierbrauen, Teil II

Kurzer Kontrollblick – wenns oben blubbert, arbeitet unten die Hefe. Läuft.

(siehe Blogeintrag vom 27/01/2025)

Christoph Sanders, Thalheim

Der Morgen mildgrau ohne allzuviel Wind. Vor Sonnenaufgang eine Drossel, graublau und rötlich, die sibirische Art. Die zieht es gerade in Schwärmen in die umliegenden Felder. Die Sternbilder unglaublich leuchtend und auch die Farben der Planeten gut zu trennen – Folge eines Sturmtiefs, das uns nur streift. Ab 7 dann die Leuchtgirlanden der Autosonnen auf ihrem Weg zur Arbeit.

Vom Rad aus beobachtete ich, wie in einer Senke eine ganze Reihe circa fünfzehnjähriger Pappeln vor Ort buchstäblich zu Kleinholz verarbeitet wurde. Die Greifarme der Spezialforstmaschine reichten die entasteten Stiele an eine Art Fräse, die das Sägemehl in hohem Bogen in den bereitstehenden Sattelsschlepper schleuderte – damit werden später wahrscheinlich Billigmöbel gefüllt. Frage mich, worin die Dringlichkeit bestand – vermutlich war gerade Gelegenheit.

Ein kühler, fast trockener, sonniger Tag um die 6 Grad. Der Teenie schläft sich gesund. Nach der Stimmlosigkeit gestern Mittag abends wieder die ersten Schreie. Wie damals als Baby, ein gutes Zeichen.

Helko Reschitzki, Moabit

Ein einfach herzustellendes Hausmittel zur Linderung von Halsweh: Aus frischem Salbei, Thymian und Ingwer einen Sud kochen, eine Viertelstunde ziehen lassen und daraus Eiswürfel machen. Diese dann lutschen – die Kühle sorgt für Abschwellung und mindert den Schmerz, die ätherischen Öle der Kräuter und der Ingwerknolle wirken entzündungshemmend, fördern die Wundheilung und halten die Schleimhäute feucht. Je nach Verträglichkeit und Vorliebe, kann man den relativ scharfen Ingwer auch weglassen und den Sud mit Honig abschmecken. Sind keine frischen Kräuter zur Hand, gehen auch getrocknete (dabei bitte auf Bio-Qualität achten).

Christoph Sanders, Thalheim

Muss zuhause gerade massiv nursen – der Teenie weiterhin mit starkem Halsweh, auch wenn es schon etwas besser ist als gestern. In mir klingt noch das Wochenende nach, unsere samstägliche Familienexkursion zur Laurenburg, Stammsitz des Hauses Oranien-Nassau. Gebaut vor knapp eintausend Jahren, ein Burgfried über den engen Tälern zwischen der Lahn und dem Waselbach. Auch wenn wir den verschlossenen Turm nicht betreten konnten, ließen sich die Kinder nicht die Chance nehmen, das ganze Gelände zu inspizieren. Alles dicht, aber immer wieder mit Blick über die Steilhänge. Wir liefen dann auf der anderen Seite in Serpentinen den Hang hinunter und folgten dabei Schildern, die etwas über die Ortsgeschichte aussagen. Über den Weg waren viele Bäume gefallen – oben war ein großes Stück Straße auf zehn Metern in die Tiefe gerissen worden. Irgendwann standen wir in dichtem Gehölz und vor einer Bretterwand. Also gings den ganzen Weg zurück, es machte den Girls Spaß, sich an jungen Trieben und über altes Totholz hochzuziehen. Keine Stürze, gute Laune. Zuhause warteten dann meine Brüder mit Rotkohl, vielen Käsersorten, Wein und drei Kilo Reh – eine Überraschung, die man mir erfolgreich verheimlicht hatte. Es wurde ein angenehmer Abend.

Am Sonntag dann eine kleinere Vier-Stunden-Runde auf dem Rad, bei der ich mich anfangs recht schwer tat – Alkohol ist eben ein Gift, das raus muss; ich verspürte etwas Stolz, nicht umgekehrt zu sein. Die Verhältnisse wintermild und windig, stellenweise drang die Sonne durch die tiefen Wolken aus West. In Hachenburg eine Marmorstele mit Wappen und einfacher Inschrift: Hessen-Nassau. Im Stein erkannte ich sofort den Schupbacher, eine sehr elegante mittelgraue Farbe, die typischen weißen Verblitzungen mit zartem Rosé, eine Wolke, die von der Abendsonne erwischt wird.

Christoph Sanders, Thalheim

Sehr regnerisch bei deutlichen Plusgraden. Am Samstag die erste blühende Hasel im Lahntal entdeckt. Die Schneeglöckchen im Garten sind dagegen immer noch nicht durchgeschlagen und somit bereits eine Woche später als in den vorigen Jahren. Meisen mästen sich weiter am Knödel im Garten, Spatzen fressen die Krümel auch vom Boden – sie sind eindeutig die flexibelste Art. Die sehr aktive Elster ist der Bote zwischen den Lebenden und den Toten – eine interessante Interpretation des blauschwarz-weißen Gefieders, die ich mal irgendwo las. Das passt zum Geschenk, das ich gerade bekam: ein Band mit Radierungen von de Goya – Stierkämpfe, die Verwüstungen des Krieges, Alltagsgreuel.

Im großen Zimmer jetzt der Duft blauer Hyazinthen – deutlich erdiger und intensiver als die rosane Variante zuvor, ihre Farbe ist eher ein blasses Violett, kein reines Blau.

Gleich zum Arzt, ein Virus geht um, die infizierte Tochter mit stark schmerzenden Mandeln, bei den anderen beiden war es mit leichtem Halskratzen getan. Sie hatte am Freitag, obwohl schon infiziert und bereits dutzende Mitschüler krank fehlten, noch eine Sportprüfung gemacht. Ich werde ihr das Mittag pürieren.

Guerillagärtner, irgendwo in Deutschland

Es gibt uns im ganzen Land, man nennt uns urbane und illegale und auch Guerillagärtner – oder meist einfach nur beim Namen: Grüner Willi oder Blumen-Beate; da heißt es: „Wir bringen mal dem Ali für sein kleines Beet ein paar von unseren Stiefmütterchen vorbei.“ oder: „Alicia ist doch immer scharf auf samenfestes Saatgut, lass uns da mal etwas abfüllen.“ In der Nachbarschaft kennt man uns. Wir Gärtnern in aller Öffentlichkeit, ohne Gemeinschaftsbeet oder Kleingarten. Beackert werden wilde Flächen, um die sich sonst keiner kümmert, vollgemüllt und zugelatscht, die traurigen, lieblosen Flecken, die es fast überall gibt. Das können Innenhöfe und der (einstmalige) Grünstreifen zwischen den Parkbuchten sein, lang vergessene Pflanzkübel, verlotterte Parks … wo man eben etwas Erde und Platz findet. Da das Ganze unter dem Radar der Ämter stattfindet, hängt man das alles nicht an die Große Glocke, sondern verabredet sich im kleinen Kreis mit Nachbarn, Freunden und der Familie oder gärtnert auch allein. Bis auf etwas Arbeitsgerät wird nichts großartig angeschafft, die Pflanzen kommen aus Spenden oder werden gerettet. Zumindest bei uns.

So wie gerade am Wochenende. Ein befreundeter Unter-Radar-Gärtner berichtete, dass in einem unserer Parks eine dieser ortsüblichen Hauruckaktionen zur Vertreibung von Obdachlosen stattgefunden hätte und man dort großflächig Büsche und Bäume herausgerissen hatte, um die Rückzugsorte für die Schlafplätze zu vernichten – purer Aktionismus, die Obdachlosen werden nicht verschwinden, sondern einfach weiterziehen und woanders schlafen. Wir verabredeten uns für den übernächsten Morgen, gleich nachdem es hell wird.

Vor Ort das reinste Gehölzmassaker, in uns Wut und Traurigkeit – das sind doch noch gesunde Pflanzen gewesen … Lebewesen! Aber da wir uns nun nicht andauernd von schlechten Gefühlen mitreißen lassen können, gings dann einfach an die Arbeit. Der Großteil war zersägt und auf Haufen geworfen, an ungefähr zwanzig Pflanzen waren aber noch Wurzeln. Davon nahmen wir zehn mit – wie wir später per Handy erfuhren, hatte bereits am Vortag ein anderer Undercover-Gärtner zwanzig gerettet – man kennt sich mit der Zeit im Viertel und ruft einander an, wenn man auf so etwas stößt, er wollte uns gerade bescheid sagen (und kam dann später sogar noch persönlich vorbei). Wir luden die intakten Bäumchen und Sträucher auf den Fahrradanhänger und sägten und schnitten von den kaputten lange Zweige und Äste ab – Material für die späteren kleinen Zaunumrandungen.

An unserem Ziel waren zunächst drei kleine Flächen von Müll und Weihnachtsbäumen zu befreien. Bevor man loslegt, ist es wichtig, zu schauen, ob es dort Anschlüsse gibt, an die jemand heran muss, Leitungen, Rohre, Stromkästen, wie die allgemeine Straßen- und Gehwegsituation ist – Autofahrer müssen noch freie Sicht und Türfreiheit haben, Radfahrer von Ästen unbelästigt fahren und alle miteinander die Straße übersehen können. Das ist ja öffentlicher Raum, hier gibt es viele unterschiedliche Bedürfnisse, die man im Hinterkopf haben sollte, Respekt vor der Natur schließt den Respekt vor Menschen mit ein (so schwer das auch manchmal fallen mag).

Dann war rhizomische Empathie gefragt: Wo kommt welche Pflanze hin, wie tief und weit sind die Löcher zu graben, wie groß sollen die Abstände sein usw. Wir gruben. Die Beschaffenheit der Böden war sehr unterschiedlich, wir hatten gute Geräte dabei. Die Gehölze kamen in frische Erde – wir füllten diese im Hof in Eimer und holten von dort auch das seit dem Herbst gesammelte und angerotte Laub, das als Mulchschicht drauf kam. Man hat da eigentlich immer etwas vorbereitet.

Während wir arbeiteten, hielten immer wieder Leute an und fragten interessiert, was wir da machen würden – viele boten ihre Hilfe an: Setzlinge aus dem Kleingarten oder Wekzeug, eine Frau erzählte, dass ihre Hausgemeinschaft kompostieren würde und erklärte, wie wir jederzeit in den Hof kommen und uns von dem Humus nehmen können. Klasse! Manchmal hocken sich auch ganze Familien dazu und machen spontan mit. Gärtnern stiftet Gemeinsinn, in unserer zunehmend entwurzelten Gesellschaft besteht bei vielen das Bedürfnis, sich wieder etwas zu erden und mit anderen aktiv zu werden. Jeder kann mitmachen, egal, wo sie oder er herkommt, ob er politisch oder sexuell andersdenkend, groß oder klein, schief oder krumm ist – kleinster gemeinsamer Nenner ist die Liebe zur Natur, die Freude an Blumen, Bäumen, Beeren, dem Wühlen im Boden, den zwitschernden Vögeln im Geäst, den schwirrenden Insekten. Das Schöne ist, dass jede und jeder, der auch nur ein kleines Pflänzchen mit in die Erde brachte oder eine Gieskanne voll Wasser holte, fortan anders auf diese Fläche schauen wird, die ja nun auch ein wenig die seine geworden ist.

Als die Gehölze in der Erde waren, bauten wir noch niedrige zaunartige Umrandungen, da ansonsten viele einfach weiterhin durchlatschen und alles umreißen würden – was allerdings auch so passieren kann. Man darf nicht zu sehr an den Pflanzungen hängen, da immer wieder mal ein Auto in die Beete fährt, Leute ihren Müll reinwerfen oder die Bäumchen und Blumen ausreißen. Mit diesem Risiko lebt man.

Obwohl es vorher die ganze Nacht geregnet hatte und auch, nachdem wir fertig waren, wieder anfing, konnten wir viereinhalb Stunden im Trockenen arbeiten. Einmal schickte uns die Sonne durch die dicken grauen Wolken hindurch sogar einen warmen Strahl aufs Beet, was wir durchaus persönlich nahmen und fröhlich zurückgrüßten. Ein sehr schöner Vormittag – nun werden wir sehen, ob die Pflanzen anwachsen und ihre neue Umgebung annehmen. Zwischendurch wird bei Bedarf immer mal wieder gegossen oder das Zäunchen repariert.

Kai-Michael Reschitzki, Lüneburg

Bierbrauen, Teil I

Zuallererst wird Wasser abgekocht.

Danach: Einmaischen, d.h. ich vermische geschrotetes Malz mit dem Wasser. Die heutige Wahl der Maischmischung fiel auf Rotbier.

Umrühren. Und nebenbei die Flaschen von Etiketten und Klebstoff befreien, auch wenn diese erst in 2 Wochen gebraucht werden.

Die 1. Rast von 30 min. bei 42° ist gleich rum. Die 2. Rast dann 63° für 60 min. Als Rast werden die Zeiten bei konstanter Temperatur während des Maischens bezeichnet.

Schon mal den Flaschenhalter (Treberbaum) holen und nebenbei das abgekochte Wasser für die Hefe auf Zimmertemperatur herunterkühlen lassen.

Die 2. und 3. Rast (30 min. bei 72°) sind durch. Jetzt zum Abmaischen auf 78° heizen. Das Ende des Maischprozesses wird Abmaischen genannt, der Beginn Einmaischen. Der Hopfen kocht.

Es wird jetzt in 90 Minuten drei mal Hopfen zugegeben (nach 0, 20 und 80 min.) – das sind die Hopfengaben.

Die Maische wird durch ein Sieb in den Läuterbottich gegossen, wo sie sich nun während der Läuterruhe (15 min.) setzen kann. Auf dem Bottichboden hat sich eine Schicht aus den Spelzen des Malzes gebildet, das ist der Treber. Der findet noch als nahrhaftes Tierfutter oder beim Brotbacken Verwendung. Man nennt ihn deshalb auch Treberbrot. Ich werde ihn in den nächsten Tagen verbacken.

Zwischendurch kommen die 20 abgeweichten Flaschen auf den Treberbaum. Da alles, was nach dem Hopfenkochen dem Sud in Berührung kommt, gleich steril sein muss, wird jetzt desinfiziert.

Gärtank und Kühlspirale sind nun steril.

In das gereinigte Gefäß kommt die Hefe.

Die Hefe nach dem Aufschütten erst einmal kurz ruhen lassen, dann im zimmerwarmen Wasser auflösen.

Den Hopfen bis auf 80° kochen, dann auf 25° runterkühlen.

Feinjustierung.

Umfüllen in den Gärtank.

Die im Wasser aufgelöste Hefe dazugeben, Deckel und Gärstopfen rauf – jetzt kann das in Ruhe gären.

Den Gärtank beschriften, dann die Gerätschaften saubermachen und wieder wegstellen, Keller aufräumen – und nun zwei Wochen warten. Arbeitszeit heute ca. fünf Stunden. Große Vorfreude aufs Bier.

Details zum Zubehör, den Zutaten und bio-chemischen Prozessen ein andermal.

Frank Schott, Leipzig

Eigentlich wollte ich heute gar nicht laufen. Ich bin gestern 8,3 km gejoggt und hatte mich ziemlich gequält. Vielleicht fehlte etwas die Kraft, weil ich tags zuvor Blutspenden war. Mein Plan war, einen Tag zu pausieren und dann eine größere Runde von vielleicht 13 km zu drehen. Dass ich doch lief, lag an der Linsensuppe. Die hatte ich gekocht -Berglinsen, Kartoffeln, Suppengemüse. Würzen, süß sauer abschmecken; nach 45 Minuten war alles fertig. Fürs Essen war es noch zu früh, außerdem sollte die Suppe ziehen. Also entschied ich mich kurzfristig, doch zu zu meinem früheren Traineroutfit zu greifen und mich auf die kleine Runde zu machen. Ich erwärmte mich kurz und rannte los.

Zunächst wehte mir noch der Ausläufer eines Atlantiksturms entgegen, aber der Wind legte sich recht bald und die Sonne kam heraus. Ich überholte einige Jogger, zog bei einem Marathonläufer, der mit großen schnellen Schritten an mir vorbeirannte, aber den Kürzeren.

Meine Strecke führte mich durch den nördlichen Teil des Leipziger Auwalds, der insgesamt 2500 Hektar groß ist und mitten in der Stadt liegt. Im Lauf der Jahrtausende immer wieder von den Hochwassern der Weißen Elster, Pleiße und Luppe überschwemmt, seit dem 12. Jahrhundert durch menschliche Eingriffe verändert, umgeformt und auf unterschiedliche Art und Weise bewirtschaftet. Trotz der im 19. Jahrhundert infolge der Industrialisierung rasanten Vergrößerung der Stadt wurde die Fläche dann weitesgehend in Ruhe gelassen und ist heute vor allem ein Hartholzauenwald mit Ahormbäumen, Eschen und Eichen. Es gibt hier viele Wildtiere, unter anderem Rehe, Wildschweine, Waschbären, Füchse, Wildkatzen und Eichhörnchen, wobei mein Eindruck ist, dass die Eichörnchenpopulation sehr unter den Waschbären gelitten hat – man sieht deutlich weniger als noch vor zehn Jahren.

All diese Tiere kreuzten heute allerdings nicht meinen Weg, dafür aber zwei B- oder A-Jugendfußballmannschaften, die sich auf dem Kunstrasen des SV Schleußig warmzumachen begannen. Deutlich jüngere Jungs (vermutlich C-Jugend) verließen das Gelände. Ein Trainer, der den Ballsack schleppte, schimpfte: „Haut Ihr jetzt alle einfach ab?“ Tja, das Gefühl kenne ich noch.

Ich überholte ein paar Jungs vom SV Grimma, die mich – vermutlich, weil ich wie ein joggender Trainer aussah – mit einem freundlichen „Moin“ grüßten. Ich grüßte zurück und joggte rückwärts neben ihnen her. „Wie habt ihr gespielt?“ – „Verloren“, sagte der größte der Jungs. „Deutlich“, ergänzte ein anderer. Dann fragte der Große: „Wie viele Kilometer läufst Du noch?“ – „Acht insgesamt“, rief ich, dreht mich um und lief vorwärts weiter.

Mir wurde bewusst, dass ich ja eigentlich nur eine kleine Runde laufen wollte, aber den Kids irgendwie gerade 8 km versprochen hatte. Da mein Trainercredo war, im Fitnessbereich nichts von den Jungs zu verlangen, was ich nicht selbst mache, lief ich dann am Ende doch die gleiche Strecke wie gestern. Die Sonne schien, ich war ausgeruht und am Ende absolvierte ich die 8,3 km sogar drei Minuten schneller als am Vortag. Durchschnittsgeschwindigkeit 11,3 km/h – ganz ordentlich für mein Alter.

Und zurück zuhause, genoss ich dann zwei große Schüsseln voll mit Linsensuppe. Die hatte ich mir verdient. Neben mir schnurrten die beiden Hauskatzen – inzwischen sehr weit entfernte Verwandte der Wildkatzen aus dem Auwald.

Helko Reschitzki, Moabit

In der aktuellen „leibniz“-Ausgabe, dem Wissenschaftsmagazin der gleichnamigen, in Berlin ansässigen Gesellschaft, wird auf sechs Seiten die Bakteriophagenforscherin Christine Rohde vom Leibniz-Institut Braunschweig vorgestellt und über deren Arbeit berichtet. Phagen werden als das beschrieben, was sie sind: Viren, die man sehr präzise und individualisiert auf krank machende Bakterien ansetzen kann und die somit ein wichtiges Heilmittel im drohenden postantibiotischen Zeitalter werden dürften. So weit, so gut.

In dem Artikel wird allerdings suggeriert, dass das ein relativ neues Gebiet wäre – mit wirklich keinem Wort wird über die mehr als einhundertjährige therapeutische Grundlagenforschung der georgischen (bzw. sowjetischen) Wissenschaftler geschrieben, die Praxiserfahrung in den Kliniken der UdSSR und den anderen Staaten des Ostblocks. Der Franzose Felix d’Hérelle, Erfinder des ersten wirksamen Phagen-Mittels, wird ebensowenig erwähnt wie der Georgier Georgi Eliava, der 1923 in Tiblisi ein Labor gründete, aus dem das wichtige „Institut zur Erforschung von Bakteriophagen“ hervorging, in dem über viele Jahrzehnte u.a. erfolgreich an der Entwicklung von Medikamenten und Thearpien gearbeitet wurde, die dann länderübergreifend zum Einsatz kamen.

So spielten Phagen z.B. 1961 bei den Eindämmungsmaßnahmen der Ruhr-Epidemie in der DDR eine wichtige Rolle und wurden darüber hinaus dort noch bis in die Achtzigerjahre verschrieben. In Georgien gehören sie bis heute zur medizinischen Grundversorgung. Seit über zwanzig Jahren gibt es organisierte Patientenreisen in das kleine Land im Südkaukasus; viele als unheilbar geltende Kranke aus dem Westen wurden in den dortigen Kliniken behandelt und gerettet. Das alles ist sehr gut dokumentiert, kommt aber im „leibniz“-Artikel nicht vor – man kann nur spekulieren, warum. Da es sich um das offizielle Magazin eines Zusammenschlusses außeruniversitärer deutscher Forschungsinstitute handelt, sollte ein Gefälligkeitstext zu PR-Zwecken oder fehlende Recherche eigentlich ausgeschlossen sein.

Der „leibniz“-Artikel von Christian Heinrich: https://www.leibniz-magazin.de/alle-artikel/magazindetail/newsdetails/die-bakterienfresser

Der wohl beste Einstieg in die Geschichte der Phagentherapie – thematische Sonderfolge des PANDEMIA-Podcasts: https://player.phonostar.de/?p=6224&i=64

Dokumentation der Deutschen Welle zu Bakteriophagen und den georgischen Therapien: https://www.youtube.com/watch?v=fmPK932Tado

arte-Dokumentation: https://www.youtube.com/watch?v=i3u4abH41bw

DLF-Beitrag: https://www.deutschlandfunkkultur.de/wenn-antibiotika-nicht-mehr-helfen-zur-phagen-therapie-nach-100.html

Die Ruhr-Epidemie in der DDR: https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/318550/epidemien-in-der-ddr/

Helko Reschitzki, Moabit

Beim mürben Durchhuschen des riesigen moabiter Shoppingcenters las ich heute Nachmittag auf einer dieser digitalen Werbetafeln, dass die „Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde“ in Salzhemmerdorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) den Moorfrosch zum „Lurch des Jahres 2025“ gewählt hat. Es wäre sehr interessant, zu erfahren, ob diese Information auch nur bei einer Kundin oder einem Kunden das Kaufverhalten beeinflußt hat – und wenn ja, wie.

Christoph Sanders, Thalheim

Gespräch mit dem Holzverwerter, dessen kleines Sägewerk sich um den Holzschnitt der Umgebung kümmert (u.a. für Europaletten). Von seinem Platz am Waldsaum sieht man immer den Rauch aufsteigen, ansonsten wären die versteckten Baracken kaum auszumachen.

Er berichtet, dass in die große Kiefer der Blitz eingeschlagen hätte und er diese fällen musste. Durch die anschließende Zerteilung konnte er immerhin noch ein paar schöne Holzscheiben gewinnen. Er hatte vor kurzem die kahle Krone bemerkt und dann nach dem Fällen auch den blauen Kanal entdeckt, der von oben nach unten läuft. Über kurz oder lang wäre der Stamm ausgehöhlt worden, da diese Blitzkanäle von Käfern besetzt werden.

Er fragt, ob wir noch genug von seinem Brennholz hätten, das er uns vor einem Jahr angeliefert hat. Haben wir. Dann bedauert er, dass es in den neuen Küchen keine Öfen mehr gibt – diese leiteten früher ihre Hitze in den zentralen Hauskamin, dessen Backstein die Wärme in die umliegenden Zimmer abstrahlte, damit sei nun leider vorbei.

Seit heute die zwei Dvořák-Einspielungen von Josef Suk im Haus – die ältere von 1960 mit besserer Akustik und vollerem Orchester, aber beide erstklassig. Und endlich gabs mal wieder Kartoffelpüree! 100 gr Butter auf 1,5 kg Potatoes und 200 ml Milch (mindestens – es kommt dabei ja immer auf das Kartoffelgefühl an) … und dann der Duft des frisch geriebenen Muskats …

Stabile Atlantiklage, so um die 5 Grad. Westströmung.

Helko Reschitzki, Moabit

Vergangene Woche erzählte mir eine brandenburger Vogelkundlerin, dass das Sommergoldhähnchen immer wieder unter dem Radar der hiesigen Vogelerfassungen durchschlüpft, da es auf einer so hohen Frequenz Laut gibt, dass diese von den größtenteils älteren und oft schwerhörigen Artenzählern schlichtweg nicht wahrgenommen wird.

Ebenso ungezählt werden die beiden großen und sehr verwilderten Perserkatzen bleiben, die mich nicht aus den Augen ließen (und ich sie auch nicht), nachdem ich mich im Wedding an der Panke kurz in die Büsche und somit ihr Gebiet geschlagen hatte. Obwohl sie offensichtlich schon länger im Freien lebten, sahen sie wohlgenährt aus – an Futter dürfte es ausgesetzten oder weggelaufenen Tieren in einer deutschen Großstadt kaum mangeln, da besteht täglich aufs Neue die Wahl zwischen Asiapfanne, Pizza, Döner, Hot Dog, Burger und was sonst noch so weggeworfen wird.

Bislang auch nicht auf irgendwelchen Listen oder Newsportalen gelandet sind die beiden Goldschakale, die ich jeweils einzeln 2021 bzw. 2022 im frühesten Sommermorgengrauen auf einer meiner berliner Wald- und Parkwanderungen sah. Die mit Schakalen und Wölfen verwandte Hundsart hat sich auf der Flucht vor Letzteren in den vergangenen Jahren zunehmend in unsere Städte und Dörfer vorgewagt; die Pandemiemaßnahmen zogen, wie bei vielen Arten, eine zusätzliche Verschiebung der Reviere nach sich. Ich versprach den beiden, sie nirgendwo zu melden.

So wie ich auch dem nach wie vor unerfassten Fischotter innerlich mein Wort gab, der ab und an neben mir beim Schwimmen auftaucht und von dem ich sogar weiß, wo sich sein Bau befindet. Schwarzschwimmer und Dunkelwaldgänger können schweigen.

Christoph Sanders, Thalheim

Vor ein paar Tagen im Radio: 8 Millionen Deutsche pflegen einen Angehörigen zuhause. Für quasi lau. Die zusätzlichen Leistungen für das, was man nicht allein schafft, werden oft nicht schnell genug „bewilligt“, Not -und Ersatzdienste funktionieren nur schlecht. Schaut man sich unsere Demographie an, werden das noch viel mehr, weil die Zahl der Heimplätze nicht mitsteigt.

Dazu eine ebenso alternde Infrastruktur, Krankenhauskeime, die kaputtgesparte Gesundheitsversorgung, Flächenversiegelung, Bildungs-und Wohnungsmisere, allseitiger Personalmangel … Viele werden schmerzlich begreifen, dass Busse und Bahnen nicht von allein fahren.

All die guten, kleinen Projekte werden zunehmend ins Klandestine rutschen, aber es finden sich überall Gleichgesinnte, die mitgehen und nicht auf Staatsgeld oder den Reporter warten, der über einen berichtet und an die jeweilige Kreisleitung empfiehlt. Wenns hoch her geht und nüscht rauskommt, besser den Diskurs verweigern, neue Setzlinge organisieren, Kräuter für den Tee trocknen oder ähnlich Sinnvolles machen. Selbstermächtigung und gute eigene Entscheidungen in der Nahrungswahl.

Die Waschmaschinen in unserem Sperrmüll sind öfter gerade mal fünf Jahre alt – da kommt das AUS, wenn nur ein Kontakt auf der Platine schlappmacht. So etwas wie Reparaturcafés gibt es hier bis dato gar nicht, dabei wäre es mit der kommenden Schwemme an Billigartikeln (Temu) an der Zeit, für Weiße Ware ein derartiges Notprogramm zu starten. Immerhin sind die Freiwilligen Feurwehren noch weit verbreitet.

Vom Trödler nahm ich gestern eine kleine Kaffeemühle mit: zartblau, emailliertes Blech, Aluminiumwanne und Edelstahlmesser, sechzig Jahre alt; heute beim Frühstück haben wir damit unsere Mandeln und Nüsse zerkleinert. Gerade reißt der Himmel auf, das große Regenband ist durch und hat alle Autos von Salz und gebundenem Straßenstaub reingewaschen. Werde jetzt die Bio-Eier für meinen Pfannkuchenteig besorgen.

Susanne Kasperowski, Gadebusch

Außenkamera Garten, 00:24:25, 18-01-2025

Christoph Sanders, Thalheim

Trockene Kälte von Minus 4, Kohlmeisen, zarte Pastelltöne, die Sonne ist durchgebrochen. Der Zug fiel aus, irgendwann sollte ein Ersatzbus kommen, mein Sohn fuhr mich dann hin. So sammelt er Fahrpraxis. Aus Handwerksbetrieben hört man, dass es schon auffalle: nicht jeder hat diesen so kostbaren Führerschein.

Mit der Jüngsten über Erkenntnis und Sinneswahrnehmung. Blinde können sich unter eine Farbe nichts vorstellen – sie brauchen sie ja nicht für „ihre“ Welt. Papua-Eingeborene und andere hatten kein Wort für blau. Der Himmel und die See werden umschrieben, nicht aber als „blau“ bezeichnet. Sie können dieser Farbe keine wichtigen Dinge in ihrer Welt zuordnen. Blau als flüchtige Farbe – sie sehen etwas, haben dafür aber keinen Namen. Vögel dagegen „sehen“ vermutlich das Magnetfeld der Erde, wenn sie über die Kontinente ziehen. Es wird angenommen, dass sie einen Sinn mehr haben als wir, so wie Tauben einen weiteren Farbrezeptor besitzen – vielleicht für elektromagnetische Wellen?

Im Auto berichtet mein Sohn noch, wie er mit einem Kumpel aus dem Auto heraus staunend einen Space-X-Satellitenlaunch beobachtete.

Kosmische Alltagsfragmente.

Helko Reschitzki, Moabit

Hatte heute in Friedenau zu tun und bin, wie immer, wenn ich in der Gegend bin, noch ein wenig durchs alte Viertel von Uwe Johnson geschlendert. Mäkelborgs Begabtester – aus dem Land gejagt und sich in der Fremde (nicht landesuntypisch) langsam und elendig zu Tode gesoffen. Wenn ich die Augen ein wenig zusammenkniff und nur minimal den Kopf drehte, konnte ich auf der Niedstraße den Schatten der neben mir herlaufenden Katze Erinnerung sehen …

Manchmal tippe ich auf Twitter Johnsons Namen ins Suchfenster und freue mich, dass sich bis heute vor allem junge New Yorker ganz ernsthaft über Nordwestmecklenburg austauschen, er hat diesen Flecken mit „Jahrestage“ auf die literarische Weltkarte gesetzt.

Anschließend führte mich mein Gang in die Schwartzsche Villa in Steglitz, wo ich Nina Fischers und Maroan el Sanis „Metakosmia“ sah – arg verkopfte Klimakunst-Videoinstallationen, inklusive der inzwischen inflationär zu sehenden schlecht animierten Wälder nebst dräuender Computermusik, die wie ein zurecht aussortiertes Tangerine-Dream-Outtake von 1973 klingt. Die Filmtexte fast schon beleidigend: „Du kannst mich kaum sehen – ich bin ganz klein – ich bin eine Ameise. Das gefährlichste Raubtier der Biosphäre 2 … Natürlich würden sich die Menschen über mehr Artenvielfalt freuen, und sie wären sicher froh, wenn es neben uns und der gemeinen Kakerlake noch andere Insekten gäbe … Voll Fake der Mensch! Immer Yo yo, hier komm ich Bro‘, alle anderen bitte abkratzen …“ Och, nö. Da nimmt ja jeder Pixar-Film seine vierjährige Zielgruppe ernster. Schade.

Durchaus passend fiel mir dann in der Deitmerstraße im Trödel ein kleines Buch über die Geschichte des Apfelanbaus in Berlin und Brandenburg in die Hände. Schon beim Durchblättern stieß ich auf einige sehr interessante Geschichten und Personen, so schrieb zum Beispiel der Pfarrer Johann Cöler in seinem 1595 erschienenen Garten- und Hausapothekenbuch: „Aber wan ich Oberkeit were, so wolte ich jnen mit ernst aufflegen, daß ein jeder Bawer dz Jahr zum wenigsten 6 oder 8 Stämme setzen und pfropffen und allerley Obst in die Gärten zeugen müste, das dienet der Besserung des gantzen Landes.“ Amen.

2°C, der Himmel wie mit einem DDR-Scheuermittel überzogen, nach den Sonnentagen kriecht die Luft nun wieder kalt in die Knochen.

Christoph Sanders, Thalheim

Der Tag grau und trüb, Hochnebel bei leichtem Frost. Die Orte über 300 Meter können so über Wochen sonnenfrei eingepackt sein, meist aber läßt sich die „mittlere“ Wolkenhöhe sehr schön an der alten Bebauung verfolgen. Die reicht immer knapp unter den Wetterdeckel. Dort liegt jetzt das Territorium der Windräder und Antennen. Die Starengruppe zum Morgentreff im Pflaumenbaum, sonst wenig Regung.

Abends mit den Kindern im Deutschlandfunk einen beklemmenden Kriegsblog gehört. Eine junge deutsche Ärztin als Freiwillige im Donbass. Vor einem Jahr bei der Bergung Verwundeter von einer Granate getötet. Sehr mutig und ambivalent, zwischen Naivität und Aufopferungswillen für eine „gute Sache“. Hat nie einen Kriegsfilm gesehen, nichts gelesen und ist dann direkt von den Frontdörfern in die Hölle der Erdstellungen, ohne Starlink läuft dort nichts. Sie entwickelt Schuldkomplexe, weil andere sterben – sehr aufwühlend, meine Kinder waren ganz still.

Nach dem Kartoffel-Blumenkohl-Auflauf und gutem Quark wird allmählich Bettschwere erreicht. Zum drittten Mal heute Dvořáks Violinkonzert. Die Ärztin hörte im Graben eine Bach-Partita – ihre Kriegshymne.

Christoph Sanders, Thalheim

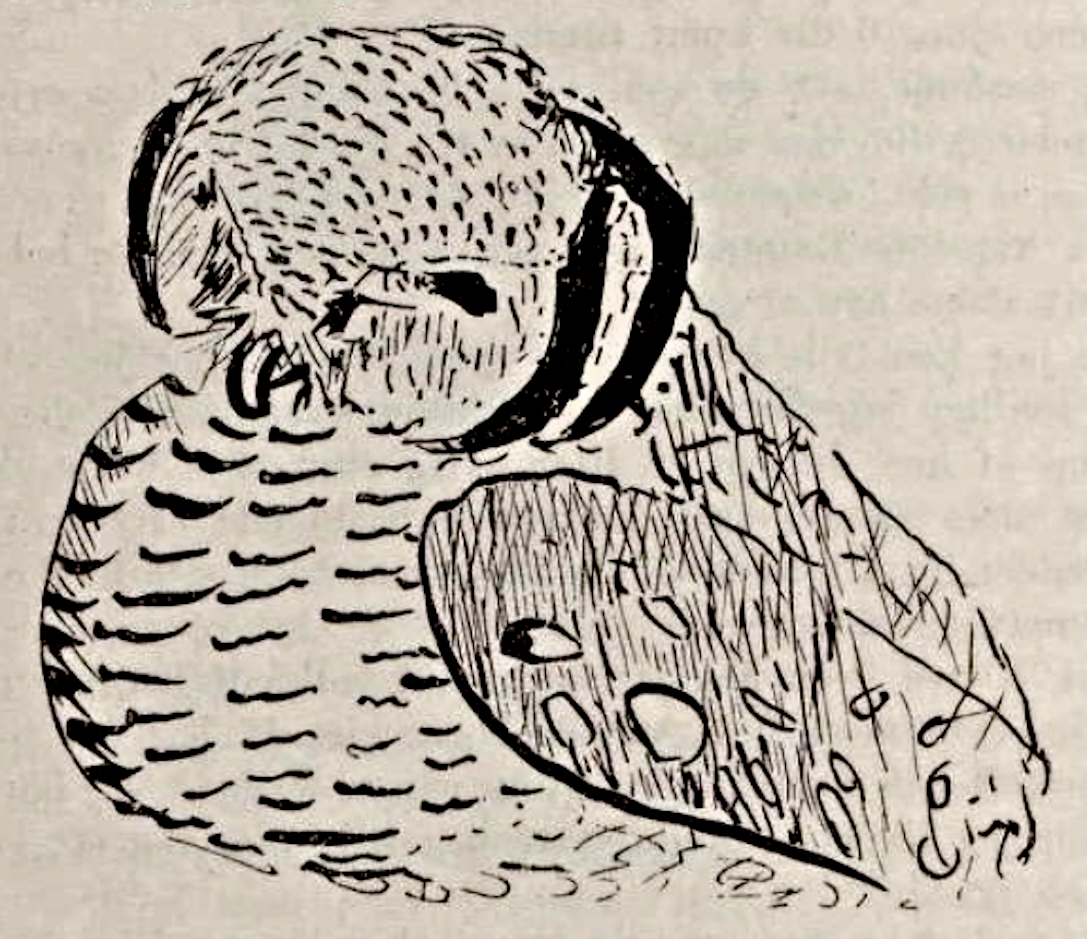

Nachdem ich im Pflaumenbaum eine handvoll Ammern entdeckt hatte, sah ich auf dem Gartenweg neuen Besuch. Zuerst hielt ich ihn für einen zu groß geratenen Buchfinken, doch dann erkannte ich am Schnabel und im Direktvergleich den Kernbeißer, ein sogenannter Großfink. Hauptnahrung sind Kirschkerne, die Frucht lässt er zum Verdruß der Gärtner fallen. Sucht hier am Boden offenbar kleinere Kerne oder Saaten. Trieb sich den Weg hinunter. Im Vordergrund weiterhin das Meisenballett.

Der Mittagszug fiel wieder aus – man bekommt das eine halbe Stunde vor regulärer Abfahrtzeit per App zugestellt. Dürfte in diesem Winter das zehnte Mal gewesen sein. Die Allerärmsten sehe ich dann mit Einkaufstüten die Landstraße entlangwandern. Mein Sohn berichtet von den Flüchtlingscontainern neben dem Sportplatz, wo Jugendliche mit einem Brett und einem Tennisball ein Cricketmatch improvisierten. Ich vermute, das sind Menschen aus einer alten Kolonie des Empire.

Neblig und trüb unter Null, eine widerwärtige Kälte, die unter die Handschuhe kriecht.

Lore Morr, Parchim

Ich war gestern noch einmal auf der Baustelle für die neue Siedlung. Die Zufahrtswege zur Hauptstraße sind fertig, die Verkehrsschilder stehen auch schon da. Überall riesige Haufen Muttererde, die Pflanzen kommen wohl erst rein, wenn alle ihre Häuser bezogen haben, die müssen ja noch mit den Fahrzeugen durch, um auf den Grundstücken zu arbeiten.

Der Kindergarten ist aber bereits voll in Betrieb. Als ich da war, kam gerade ein Vater mit seiner Tochter heraus, die beiden unterhielten sich auf Russisch. Ich verstehe noch, dass das Russisch ist, früher waren genau da ja die Sowjetkasernen. Obwohl der Kontakt zu den Soldaten und deren Familien verboten war, sind wir manchmal heimllich auf das Gelände gegangen um im Mагазин Konfekt oder Konserven zu kaufen, ab und an gab es Pfirsiche oder etwas anderes Besonderes.

Seit dem Abzug der Truppen war in der Gegend nichts mehr – schön, dass nun wieder Leben hineinkommt! Bevor die mit den Bauarbeiten anfangen konnten, mussten die allerdings die ganze Munition aus dem Boden beseitigen, was wohl kompliziert und teuer war, so sehr war das verseucht.

Am meisten freut mich, dass der Rodelberg für die Kinder noch da ist! Ich werde jetzt immer mal schauen, wie das weitergeht und wann die ersten Familien einziehen.

Frank Schott, Leipzig

Ich war in Ziegenrück zur Kur. Ziegenrück: Das sind etwas über 600 Einwohner, zwei Hotels mit Gaststätte, ein Kurheim. Durch den Ort fließt die Saale. Links und rechts davon bewaldete Hügel, wobei man das Wirken des Borkenkäfers überall noch deutlich erkennt. Kilometerlange Wanderwege.

Die Kur: Nordic Walking, Rückenschule, Kräuterkunde, Kneippbaden in der Saale (nur die Füße), Klangschalentherapie, viele Gespräche.

Und Waldbaden.

Es war feuchtkalt. Leichter Nieselregen, Temperaturen um die null Grad und dazu ein eisiger Wind, der im Tal der Saale besonders unangenehm durch die Bäume fuhr. Zugegeben, ich war mies drauf.

Es folgen alle Klischees: Wir begrüßen den Wald. Wir wandern achtsam – ungefähr so übervorsichtig und unsicher wie ein Betrunkener, der bei der Polizeikontrolle eine Linie entlangtaumelt – den Weg den Hügel hoch. Wir machen die Augen zu und lassen uns von einem Gefährten durchs Gelände führen. Wir atmen tief ein. Wir lauschen den Geräuschen des Waldes.

Und – natürlich – wir umarmen einen Baum. Unsere Begleiterin hatte Matten mitgebracht. Alternativ durfte man sich an seinen Baum setzen. Oder seinen Baum betrachten. Ich betrachtete meinen Baum. Eigentlich zwei Bäume, zwei Birken. Ich dachte an Mutter und Kind, weil der kleinere und jüngere Baum einfach nur dastand, während der ältere und größere seine Krone wie beschützende Hände darüber wogen ließ. Das war … interessant. Tatsächlich habe ich meine beiden Bäume bei einem späteren Spaziergang („hier müssten sie doch sein“) wiedererkannt. Weil es so eisig war, wurde uns eine weitere Übung für diesen Tag erlassen.

Ich bekam eine Erkältung.

Die nächsten Tage plagte mich ein heftiger Schnupfen. Ich musste mein selbstauferlegtes Ziel an Wanderungen und Waldläufen arg zusammenstreichen und verbrauchte meinen eigentlich üppig geplanten Vorrat an Zellstofftaschentüchern in Windeseile.

Sonntag war’s dann, als ich mich endlich fit genug für eine längere Runde an der Saale entlang fühlte. Es war noch kälter geworden, aber der Wind hatte sich gelegt. Alles war mit Raureif bedeckt, der in der niedrig stehenden Sonne fast wie Schnee wirkte. Ich ging den üblichen Weg – dieses Mal geruhsamer, weniger Wandern, eher Spazieren – und entschied mich dann an der Kanuanlegestelle den asphaltierten Weg zu verlassen und zum Fluss zu gehen.

Und da stand ich dann.

Sonne. Raureif. Leises Plätschern der Saale. Ein krächzender Reiher, der sich aus dem Fluss erhob. Zwei Schwäne, die sich treiben ließen. Dieses goldene Licht überall: auf dem Wasser, den Blättern, dem reifbedeckten Schilf. Kein Waldarbeiter. Kein Wanderer. Keine Kinder. Kein Vogelgezwitscher. Absolut stille Natur. Nur Tropfen geschmolzenen Eises, die von den Bäumen fielen und auf dem Boden zerschellten.

Tropf. Tropf. Tropftropf.

Ich drehe mich langsam im Kreis. Ich schaue noch oben. Ich schaue nach unten. Vor mir der Fluss. Hinter und über mir die Bäume. Ich bade im Licht dieser kalten Wintersonne. Ich tauche völlig ein.

Da habe ich es verstanden.

Waldbaden.

Christoph Sanders, Thalheim

Ein frostiggrauer Tag, das Moll-Komplementär zum dur-sonnigen Gestern. Sichtweite: 500 Meter. Nachdem ich den Schulproviant und die Grundversorgung hergestellt hatte, nochmal Schlaf nachgetankt.

Dann weiter mit Wäsche, Haushalt und Hasen. Am Nachmittag und Abend sehr gute Telefongespräche, auch über Struktur und Wirken von Ministerien. Mit Graswurzeldenken und Rhizom-Semantik hat das herzlich wenig zu tun.

Eben Mendelsssohns fesselndes "Streichquartett Op. 80" gehört, bitte mehr davon. Die nächste Hyazinthe ist in den Startlöchern, nicht nur die Blüte, auch der Duftzenith vom rosanen Exemplar ist überschritten. Werde noch kurz zur Geige greifen - dann mit der Sprachkünstlerin Ann Cotten zu Bett. Ich kann nicht immer folgen, aber es ist eine ganz eigene Sprache, kein Bedeutungsgeschwurbel. Meine Beine sind leicht, das ist wie Wind in den Segeln.

Lore Morr, Parchim

Gestern war hier sehr schönes Wetter, ich war über eine Stunde draußen! Zuerst hab ich den Müll weggebracht und bin dann Richtung Kino gegangen, da haben die in kürzester Zeit eine Siedlung gebaut. Bestimmt 50 Häuser, ich bin gespannt, wer da einziehen wird. Du erkennst nichts wieder! Das war vorher alles Brachland, auf dem nur Kinder gespielt haben. Für die bleibt der Rodelberg stehen, hab ich gehört. Das wär doch gut, wenn die das in Ordnung lassen. Wir werden sehen. Die haben das freigegeben, weil die Südstadt nun vollständig bebaut ist, für viele ist das auf Dauer günstiger als zur Miete zu wohnen. Sogar Laternen sind da schon! Und große Steinhaufen und Muttererde, da kommen bestimmt auch noch Pflanzen hin, das wäre doch schön. Wenn das Wetter heute wieder so gut ist, geh ich nochmal hin, ich muss ja schauen, wie das weitergeht. Die großen Maschinen stehen schon bereit. Einziges Problem ist immer, dass es nirgendwo Toiletten gibt, auf die man zwischendurch mal könnte, nur im Rathaus oder den Gaststätten, aber die gibt es da ja nicht. Aber das wird schon gehen.

Helko Reschitzki, Moabit

Nach dem Mittag Richtung Schinkel Pavillion zu Sigmar Polkes „Der heimische Waldboden. Höhere Wesen befahlen: Polke zeigen!“ Strahlende Sonne bei leichten Plusgraden, viele Piepel unterwegs, fast schon goethesche Osterspaziergangsvibes. Tadschikische Botschaft, Kleiner Tiergarten, Spree, Bellevue, Großer Tiergarten, Glockenturm, Sowjetisches Ehrenmal, Reichstag, Brandenburger Tor, abgesperrte Russische Botschaft, Humboldt-Uni, Bebel-Platz … da. Die Ausstellung grafisch und inhaltlich nicht dolle, typischer 70er-Jahre-Humor – wenn man wie Polke schnelle Pointen raushaut, macht man Bilder/Bildtitel und Aktionen für die jeweilige Gegenwart, sowas altert schnell. Am aufregendsten noch die leicht abgeplatzte Tapete im Treppenhaus sowie der knallrote Toilettenflur der Galerie – ich kam mir fast wie in „Twin Peaks“ vor (R.I.P. by the way).

Wesentlich besser dann Rohini Devashers „Borrowed light“ im Palais Populaire gleich nebenan – eine Art künstlerische Meditation über Planeten, Dunkelphänomene, Licht, Wahrnehmung, Socrates‘ zwei Sonnen, die Orte der Jetztzeit und wie diese mal aussahen – man sollte ja eigentlich immer, wenn man eine unbekannte Stadt oder ein unbekanntes Dorf betritt, zuallererst einen Einheimischen fragen, wo denn hier früher die Pferdetränken waren.

Auf dem inzwischen arg geschrumpften Flohmarkt am Kupfergraben ein schöner Bücherfund: Carl von Linnés „Lappländische Reise“ (Leipziger Reclamausgabe) – Aufzeichnungen der sechsmonatigen Expedition im Jahr 1732 mit sehr detaillierten Beschreibungen der Einheimischen, deren Kleidung, Behausungen, Werkzeuge, Waffen und Gebräuche, der Pflanzen, Tiere, Mineralien und Landschaften, inklusiver kleiner Skizzen zur Erläuterung. Da bin ich Zielgruppe.

Christoph Sanders, Thalheim

Die Metzger haben hier ihre lokalen Höfe, von denen sie das Fleisch beziehen, unser hat drei Zulieferer. Wild bietet nur derjenige an, der es selber schießt, es gibt da ein paar Verkaufsstellen in der Gegend und im Weiltal eine Entenzucht, bei der man direkt kaufen kann; dort werden auch Würste hergestellt, inklusive Blutwurst.

Der Rückgang, wie er bei den Bäckern längst eingetreten ist, wird einstweilen noch aufgeschoben – in Diez halten zwei Metzger die Stellung, in der erheblich größeren, angestelltendurchzogenen Stadt Limburg noch einer, dieser mit zwei Filialen. Das ist also auch vom Einzugsgebiet und der jeweiligen Struktur abhängig. Nebenan im Städtchen Frickhofen geht das frische Fleisch über die Theke bei Rewe und stammt aus Großschlachthöfen. Dazu die 24-Stunden-Wurst-Automaten. Bio ist Mangelware und bekommt man allenfalls beim Direktvermarkter auf dem Hof.

Zu beachten ist die geographische Eigenheit – man kauft nicht unbedingt im anderen Tal oder Nachbardorf! Das sind schon ziemlich besondere Gewohnheiten, diese aber in meinem Radius recht homogen, sprich, im alten Kreis Montabaur ganz ähnlich. Ich könnte morgen z.B. mal in Ransbach-Baumbach ein bestens mit einheimischer Wurst belegtes Brötchen probieren.

Auf meinen Runden schaue ich immer sorgenvoll, ob diese Marken der Alltagszivilisation noch vorhanden sind.

Heute 120 km Fahrt im flotten Trainingstempo, bei der sich alle Wolken vor mir verzogen und durchfrostete, sonnenbeschienene Höhenzüge offenbarten. So ein schönes Land!

Amseln sprinten von Baum zu Baum, die Meisen wissen, wo ihre Knödel hängen. Am Morgen habe ich Goldammern gesichtet – sie kommen näher. Der ganz und gar rosige Abenddunst lässt auf eine bitterkalte Nacht schließen. Ein voller, geglückter Tag – soviel Sonne ist ein Fest für sich. Das Jahr wird gut, jedenfalls für den alten Radfahrer.

Helko Reschitzki, Moabit

Heute war der erste Tag des Jahres, an dem mir die Sonne so schien, dass ich mein Gesicht in ihre Richtung drehte und die Augen schloss. Als ich sie wieder öffne, sehe ich, dass neben mir eine junge Frau steht, die ebenso ihre Augen geschlossen hat und in die schon etwas warmen Strahlen lächelt.

Energietanken auf andere Art dann im Kunstverein Ost (KVOST) in der Leipziger Straße in Mitte, wo ich das Video „Broniów Song“ sah. In diesem singt die trachtengewandete ostpolnische Folkloregruppe Broniowianki auf einer Birkenwaldschneise ein Lied:

Wo einst die Felder bestellt wurden / Wächst nun das wilde Gras / Die EU verführte uns mit Subventionen / Nun gibt es kaum noch Kühe und Schweine // Der Schwarzmarkt brummt / Die Leute sammeln Äpfel und Kräuter / Die Schulden im Dorfladen sind hoch / Die Männer trinken und die Frauen kochen // Besser wirds nur, wenn wir uns organisieren / Kommt, wir gründen Kooperativen …

XXXXX

Den Text hat die Künstlerin Alicja Rogalska, die als Teil einer großen Bauernfamilie in derselben Woiwodschaft wie die Gesangsgruppe aufwuchs, zusammen mit den Dorfbewohnern Bronióws entwickelt, die Melodie stammt von einem lokalen Liebeslied. Die Region Südmasowien ist für ihre lange Volksmusiktradition bekannt – und für die höchste Arbeitslosigkeit des Landes. Die Jungen wandern ab, die Alten leben in Armut, es gibt kein staatliches System, das dieses auffängt, Probleme, die viele Gemeinschaften weltweit teilen. Umso wichtiger, dass darüber geredet (oder eben gesungen) wird. Jede Veränderung beginnt mit dem Wahrnehmen und ehrlichen Benennen der Realität.

Die Luft erstmalig seit Tagen nicht mehr knochenfeucht, sondern klar bei ungefähr 0°C und zartblauem Himmel.

Im Briefkasten Post von der Krankenkasse, meine Wahlunterlagen und „Der kritische Agrarbericht“ – lasst uns Kooperativen gründen.

Susanne Kasperowski, Gadebusch

Außenkamera Garten, 23:44:20, 17-01-2025

Christoph Sanders, Thalheim

Nebeltag mit den üblichen Besorgungen, gut, dass ich mit dem Rad den Tälern folgte. Ab 200 Metern Höhe alles dicht bei Minus 2, die Autoscheinwerfer tauchen am hellichten Tag als Glühwürmchen vor mir auf.

Bei Netto empörte sich ein mittelalter Mann im schlabbrigen Trainingsanzug über das nicht mehr auffindbare Falkenfels Pils. Der andere mittelalte Mann hinter mir hatte sich die letzten Dosen in den Wagen gelegt; er war ausgesprochen nett und am Ende wünschten sich alle ein schönes Wochenende.

Rückfahrt bei einbrechender Dunkelheit, ein zartes, dunkles Lila drang durch das Grau, die Waldstücke vor dem Dorf wirken rotbraun, das sind Mikronuancen. Der kleine Kiosk am Anger hat jetzt eine Lichterkrone – sehr hübsches warmes Gelb.

Sonst nüscht außer Hoffnung auf klaren Himmel morgen.